共同体社会の実現に向けて ―27 ~実現論序7.企業を共同体化し、統合機関を交代担当制にする(その4)~

みなさん、こんにちは。GWボケがようやく収まりつつある今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?

前回は、共同体を実現するにあたり、現在の教育に対する抜本的な解決方法となる『農(漁)村共同体の建設』を追究しました。

今回は、もうひとつの重要な軸となる『婚姻制度』を扱います。

今後の共同体における『婚姻制度』はどういうものになるんでしょうか?

楽しみですね。

それでは、いつもの応援よろしくおねがいします!

ありがとうございます。

引き続き、序7.企業を共同体化し、統合機関を交代担当制にするから引用してゆきます。

『婚姻制度の転換に備えて』

しかし、家族問題の根は深い。

少子化も深刻だが、それ以前に、結婚しない若者が急増中である。

どうやら、私権圧力を背景にして形成された現在の婚姻制度も、私権の衰弱によって機能不全に陥りつつあるようだが、考えてみれば、私権原理が崩壊した以上、古い婚姻制度が崩壊してゆくのは必然である。

それに、企業を共同体に変えても、家族は私権制のままでは、うまくいかない。

従って、共認原理に則った、新しい婚姻制度が必要になる。

もちろん、婚姻制度の転換は、何十年orそれ以上の長い時間を要する課題である。

しかし、女が安心して出産し子育てが出来るようになるためには、共同体を母体とする婚姻制度の方が適していることだけは間違いないだろう。

新しい婚姻制度を考える。かなり難しそうですが、過去にヒントがあるかも知れません。

人類婚姻史を俯瞰してみましょう。

図解はここからお借りしました。

(クリックで拡大します)

様々な婚姻様式があったんですね

図解の上半分が、自然外圧が厳しく、遊牧から略奪へ移行していった部族の婚姻様式、

下半分が自然外圧が比較的緩く、採取生産から農業生産へ移行した部族の婚姻様式になります。

私たちが当たり前のように思っている一対婚は約5500年前からの私権時代の、さらに終盤になってから登場します。

そして、日本での一対婚の歴史はもっと浅いようです。

新シリーズ【日本の婚姻史に学ぶ、共同体のカタチ】~プロローグ~

からの引用になります。

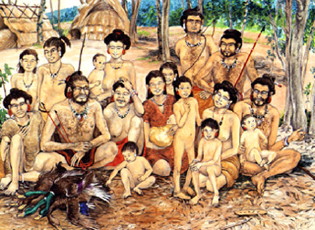

続いて、一対婚が一般的になる以前の本源集団の様子、とりわけ子育ての様子を見てゆきましょう。

るいネット:共同体では、子供はみんなで育てる。 より引用します。

『共認原理に則った新しい婚姻制度』を考えてゆくときに、本源集団が残っていた時代の婚姻様式、およびその子育ての方法にヒントがあるようですね。

その場合、子どもの教育が農(漁)村で行われる点から考えて、共同体企業を母体とするよりも農(漁)村共同体を母体とする方が適している。

従って、最終的には、婚姻をも包摂した農(漁)村共同体の建設が必要になる。

おそらく、将来の共認社会では、農(漁)村共同体こそが拠点となり、人々は、そこから統合機関や民間企業に交代で出向する形の社会となるだろう。

農(漁)村共同体を建設するためには、農(漁)村への人口移動が必要になる。

はじめの5年間は、統合機関の交代担当制によって生じる学者や官僚や公務員(教師を含む)やマスコミの社員、あるいは仕事が半減する金融機関の社員たちを再教育して、農(漁)村共同体の建設にあたってもらう(もちろん農作業をしながら)のが良いだろう。

共認原理に則った新しい婚姻様式の母体は、なぜ農(漁)村共同体が相応しいのでしょうか?

少し考えてみましょう。

冒頭に以下の様な一文がありました。

『女が安心して出産し子育てが出来るようになるためには、共同体を母体とする婚姻制度の方が適していることだけは間違いないだろう。』

これは、反面教師として、現状の密室の核家族、その子育て環境をイメージすれば、すぐに理解いただけると思います。母親たちは相談もままならない不安の中で、孤立した子育てを強いられているのが現実です。

対して農(漁)村共同体では、生産課題も生殖課題も、あらゆる課題は村のみなが適応していくための、みんなの課題として共有され、子育て不安は即座に周りのみなが解消してくれます。みなに見守られ、協力を得ながら安心して産み、育てられるのです。

生殖課題は人類集団の基盤を成す、最大課題です。

子育てが、農(漁)村共同体という集団形態が相応しいのなら、その前段階にあたる男女の性関係を規定する婚姻様式もまた、農(漁)村共同体が新しいかたちを作っていく母体になるのは必然でしょう。

最終的には、民間企業の半数を農(漁)村の近くの適地に移し、全ての国民が農(漁)村共同体を拠点として農共3年・企業3年ぐらいで交代担当する体制を目指すことになる。

今回の内容を図解にまとめてみました。

婚姻をも包摂した農(漁)村共同体を建設し、女たちの安心基盤のもとで自然外圧に触れさせながら子育てを行ってゆく。

どうでしょう?

次代を担ってゆく有望な子供たちが、すくすく育っていくイメージが湧いてきますね

次回はいよいよ最終章です。

デフォルトが起こる前に我々がなすべき課題を、あらためて整理します。

それまで、くれぐれも突然の雷雨や雹、竜巻など『不自然な自然災害』には気をつけて。

さようなら。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2012/05/2265.html/trackback