業態革命の時代~供給者が新しい業態をつくり上げ、供給する体制をつくりさえすれば、直ちに実現していく<不動産業界編>~

共認収束への大転換⇒実現の時代へ のシリーズでは‘70年貧困の消滅に始まる共認収束の大潮流を謙虚に学び、近50年の状況を歴史段階的に読み解くことで、次代の新たな可能性の提示を試みてきました。そしてシリーズの締めくくりとして農業、教育の業界で起きている「業態革命」について取り上げました。

今回からはその延長として、他の業界ではどの様な変化「業態革命」が起きているかについて仮説も交えながら追求していきたいと思います。

今回は「不動産業界」についてです。

不動産業界として世の中の共人欠乏に応えうる商品とは何なのか、今回は最近メディアでもよく取り上げられるようになった「シェアハウス」に焦点を当ててみようと思います。

■不動産業界の今とシェアハウス

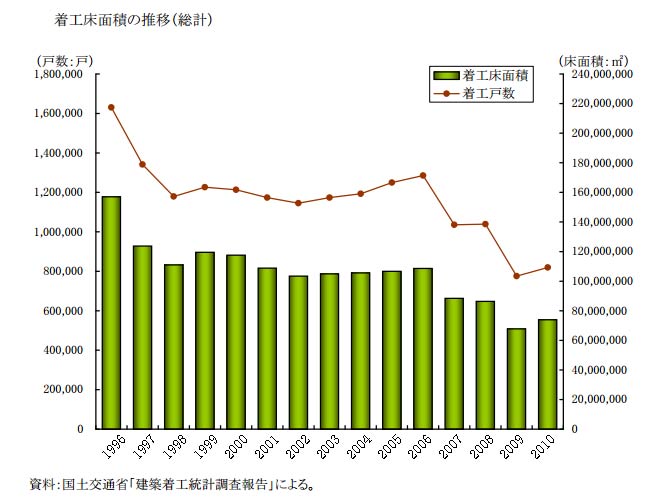

不動産に関する様々な統計を見ていると、緩やかな衰退、或いは横ばいの状態が続いています。また人口減少や、産業の空洞化の進行という状況も踏まえ不動産業界の先行きはあまり明るいようには感じられません。

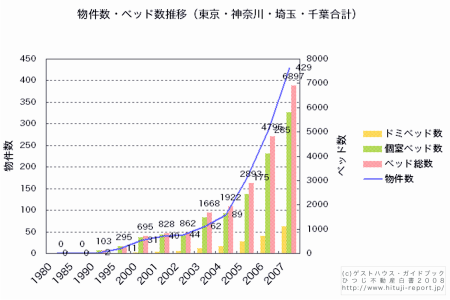

そんな中、首都圏シェアハウスの物件数・ベッド数の増加推移を見てみると、同じ不動産業とは思えないような伸びを見せています。

「左」着工床面積の推移(全国値)

「右」シェアハウスの物件数・ベッド数推移(東京・神奈川・埼玉・千葉合計)

近年メディアでも取り上げられているシェアハウス。震災以降、改めてコミュニティの大切さについても見直されてきていますが、この伸びはもっと以前から始まっており、単なる一流行として捉えるのは明らかにあまりにも大きな流れのように感じられます。

■シェアハウスに集まる人々の意識

人々はシェアハウスに何を求めて集まってくるのでしょうか、シェアハウスで生活する人の最新の意識潮流を探るべく「昼夜逆転 トーキョーよるヒルズ」の事例のについて見てみます。

<“下り坂時代”の若者が切り拓くライフスタイル最前線 宮台真司が話題のシェアハウス「よるヒルズ」に迫る 社会学者・宮台真司×「トーキョーよるヒルズ」高木新平【前篇】リンク>

<今までのゲームは終わり、新しいゲームが始まっている。宮台真司が「よるヒルズ」とシェアハウスの未来を語る 社会学者・宮台真司×「トーキョーよるヒルズ」高木新平【後篇】リンク>

>よるヒルズの住人は5名。全員20代ですが、共通点は早々と大企業を辞めてしまった、または固定化されたサラリーマンの生き方や働き方に疑問を持っていること。

>単に一緒に暮らすだけでなく、何かのプロジェクトを通じてつながる生活がしたかった。一般的にはあまり目立たないけれど、そういう働き方をする人が同世代にはとても多いんです。だったら、その多様な価値観を認め、応援するような場所をつくりたい。そんな想いを込めて「昼夜逆転 トーキョーよるヒルズ」と名付けました。僕も含めて自分なりの価値を追い求める人たちが知識や情報を共有する場所であり、挑戦していく人のためのセーフティーネットになればいいなと。

>フェイスブックで告知すると、「なんだかわからないけど、面白そう!」と、いろんな業界から人々が集結し、オープニングパーティーには、150人が集まりました。そのほか、企業やサービスとタイアップして、企画をしたりPRしたりすることもあります。他にもいろんな場として機能していますが、住人5人それぞれが自律的に動きながらも、協力できるところで協力し合い、自由に企画や運営に携わっています。

>起きている時間ほとんどバリバリ働いているような大手商社や広告代理店に就職した友達も、「このままじゃ、なんか違う」と感じている。じゃあ、ホリエモンみたいに起業するのがかっこいいのか、というとそういうわけではない。お金や社会的地位のようなものを追求したいわけでもない。これまでイメージされてきた成功指標とは違うものを求めている。大切にしたい価値観が既存のシステムとずれているような感じです。

>僕らはコミュニケーションコストが低いSNSを告知に使って、つながりや交感を家というリアル場でつくります。やっぱり、リアルで会って、喋って、一緒に何かすることの体験価値って大きいですから。

>「価値観が共有できる仲間とともに何かをつくりだす」とか「お互いの知識・技術を交換し合う」とか、成長意欲が前提になっていないと。依存し合う関係ではなく、互いに自立していなければと僕も常に思っています。だから、よるヒルズも安易にのれん分けしていないんですし、こうやって何に価値があるのかを探り、自分の言葉で発信するようにしています。

>政治や経済が回ると社会もよくなるんじゃないか、という従来型の発想ではなく、自分たちのコミュニティは自分たちで支える、行政や市場には依存しない。そういった「自立」している人たちがどんどん出てくると、社会や経済のまわり方も変わると思う。

シェアハウスというハードを利用しながら共同体を回していく若者は、これからも大勢出てくると思います。

■心底にあるのは新たな潮流「自給期待」

シェアハウスに集まる彼らの背後にある意識潮流を掘り下げてみます。

上述のグラフより、シェアハウスの数が急増する起点となっているのは‘02年であると見て取れます。この’02年にはどの様な意識の変化があったでしょうか。

’02年、私権拡大の可能性が閉ざされたことによって、ついに自我肥大=自我中毒も自らの誘引先を失い、出口を塞がれて終息する。

従って、’02年の私権の終焉とは、正しくは自我の終息(=自我中毒からの脱却)である。

自我は他者否定と自己正当化の塊であり、従ってまた身勝手な要求の源泉である。心底の自我が(否定意識や要求意識もろとも)終息すると、心底が収束不全に陥り、すぐさま共認収束を加速させて次の収束先=仕事課題に収束する。こうして課題収束の潮流が生起した。

従って、’02年とは、自我が終息したことによって、一気に共認収束が加速し、課題収束の潮流を顕現させた画期的な年である。

5.自我と遊びを終息させた’02年の収束不全

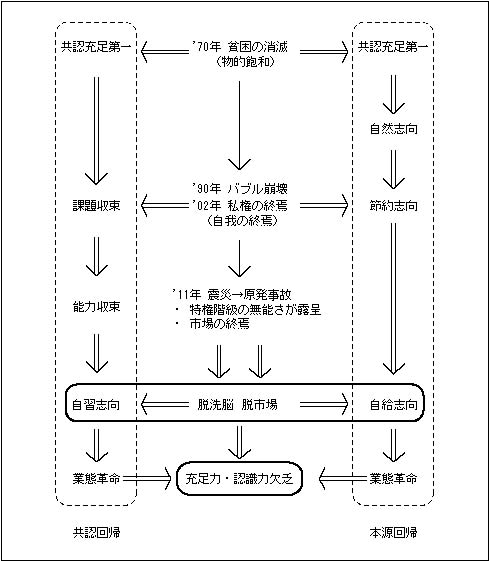

さらに‘02年以前、以降の意識潮流の変遷を図解化してみました。

※参考記事:8/12なんでや劇場4 農と塾における業態革命~業態革命が必要となってきたのはなぜか

「昼夜逆転 トーキョーよるヒルズ」の事例と上記図解とを照らし合わせてみると、

・お金や社会的地位を第一価値としない⇒私権の終焉

・職種に拘らず広く課題を共有できる仲間を探している⇒課題収束

・自分たちの生きる場は、自分たちで作っていこうとしている⇒自習志向・自給志向

シェアハウスに集まる彼らの意識は、まさに上記の意識潮流の最先端にあると言えます。つまり、’02年の私権の終焉から’12年の自習志向・自給志向に至る意識潮流の変化に対する一つの実現態として、シェアハウスが急速に拡大しているのだと言えるでしょう。

■何をなすべきか~不動産業界における業態革命~

今後、この自習志向・自給志向の潮流は加速し、それを実現するための能力(皆のやる気を引き上げる充足力や難題を突破するための認識力)を必要とする意識が高まっていくはずです。そのためにはより多くの仲間、より高い認識力、共認形成力が必要となってきます。次代の供給者はこの期待、欠乏を捉えた上でそれに応える商品、体制を作っていかなければ、勝ち残っていくことは出来ないでしょう。

不動産業界において、そうした欠乏に応える商品の一つがシェアハウスではないでしょうか。無数にある「ただ貸すだけ」の賃貸マンションではなく、集まる人たちの意識潮流に応える運営方法・サービス・仕掛けまでもシェアハウスという一つの商品として供給することが不動産業界における業態革命と言えるのではないでしょうか。

<参考事例>

株式会社ひつじインキュベーション・スクエア (リンク )

運営サイト→オシャレオモシロフドウサンメディア「ひつじ不動産」(リンク)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2012/10/2397.html/trackback