暴走の源流=平安貴族7 殺人事件の捏造を隠蔽する

前回は、 『暴走の源流=平安貴族6 平安貴族(受領国司)の不正を告発しない朝廷・天皇』を扱いました。

今回は、冤罪をでっち上げて、つぶし合う豪族達について紹介します。

『王朝貴族の悪だくみ―清少納言、危機一髪』より抜粋引用します。

■夜も眠れないほどに悩む権大納言

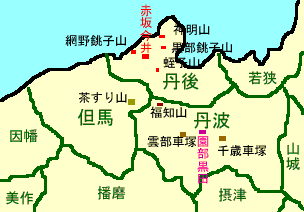

但馬の国(たじまのくに)の位置

(画像はこちらよりお借りしました)

1023年、早朝から右大臣藤原実資を訪ねたのは、参議藤原資平であった。どうやらこの頃惟朝という僧侶が、但馬国(たじまのくに)の郡司たちから殺人犯として告発されていたらしい。しかも、それでも無実を主張していた惟朝は、今にも拷問にかけられそうな状況に置かれていたという。

もちろん、王朝時代の法は、僧侶に対する拷問を固く禁じていた。仏法を尊ぶことを建前としていた当時の朝廷は、僧侶が何らかの犯罪の容疑者となった場合、拷問によって引き出されるかもしれない容疑者の自白には頼らず、幾人かの証人たちの証言を根拠として裁きを下すことにしていたのである。しかし、そうであっても、権大納言藤原行成としては、朝廷に惟朝への拷問を敢行させるわけにはいかなかった。なぜなら、惟朝が殺人犯ではないということについて、強い確信を持っていたからである。そして、ここで行成が危惧したのは、真相を知らないままに無実の惟朝を拷問した朝廷が、仏によって罰せられるかもしれないということであった。

ただ、このときの行成は、朝廷の事実上の最高権力者である藤原道長に全てを打ち明けるか否か、ずいぶんと迷ったらしい。そして、そんな行成が夜も眠れなくなるほどに悩んだ末に思い至ったのが、まずは右大臣藤原実資に相談してみることだったのである。

■小一条院敦明新王の横槍

当時の地方諸国の国府には、国内で起きた事件の容疑者を独自の判断で逮捕することが可能だったということである。したがって、但馬国府にしても、但馬国で事件を起こしたらしい法師某を逮捕するにあたっては、朝廷に逮捕状発給を申請したのである。そして、但馬国の国府は、朝廷の発給した逮捕状を手にしてさえ、法師某を庇うのみならず、但馬国府の足下を掬うことにもなった。というのも、敦明親王の働きかけによって冤罪事件が起きようとしている可能性に気づいた後一条天皇の朝廷が、但馬国府の対応に疑問を抱き始めたからに他ならない。もしかすると、都の朝廷から法師某を告発した郡司たちの出頭に関する命令書が届いたとき、但馬国の国府では、かなりの混乱が見られたのではないだろうか?

■誣告(ぶこく)の罪

藤原道長

(画像はこちらよりお借りしました)

但馬国から上京した七人の郡司たちの逮捕を決断したのは、右大臣藤原実資の伝え聞くところ、当時の貴族社会において「禅閤」と呼ばれていた藤原道長であったらしい。 しかし、藤原道長というのは、官職を辞して出家したくらいのことで権力を手放すような人物ではなかった。いや、道長の朝廷に対する影響力が最も強大だったのは、現役の摂政であった頃ではなく、むしろ、出家することによって公式は政界から身を退いた後であったろう。道長より摂政の任を譲られた藤原頼通は、後一条天皇が元服を迎えると、摂政を辞して関白に就任するが、現役の摂政もしくは関白の父親となった道長は,その立場を利用して、それまで以上に恣意的に朝廷の意思決定に影響を及ぼしたのである。そして、そうした状況は、道長がこうじる1027年の12月まで、朝廷を支配し続けたのであった。

とすれば、1023年の4月21日、検非遺使に但馬国の郡司たちを逮捕させたのも、その実質を見るならば、やはり、実資が理解していたように、禅閤道長であったろう。もちろん、その折に公式に逮捕命令を発令したのは、関白頼通であったにちがいないが、その頼通が道長の意思に従って動いていたことは、疑うべくもあるまい。

そして、ここで道長が唐突に但馬国の郡司達の逮捕に踏み切ったのは、件の郡司たちの行った告発に嘘があることが判明したためであった。言うまでもなく、その郡司たちの告発というのは、但馬国において法師某が起こしたとされる事件について告発であり、また、それに基づいて朝廷が但馬国府を介して最終的には朝廷を動かすことになった件の告発が、虚偽のものだったようなのである。もしも、道長が判断した如く、郡司たちが嘘の告発をしていたとすれば、それは、王朝時代の法に照らしても、立派な犯罪行為であった。残念ながら、当時の刑法については断片的な情報しか残されていないが、そうしたわずかな手がかりから知り得る限りでも、王朝時代の刑法には、確かに「誣告」と呼ばれる行為を弾劾する条文があったようなのである。したがって、但馬国の郡司たちは誣告罪の容疑者として逮捕されたことになろう。

ただし、この時点においては、貴族社会の全ての人々が郡司たちの罪状を確信していたというわけではない。例えば、同日の「小右記」が「使庁の勘問の後、真偽を知るべし」と呼ばれているように、郡司たちの逮捕を伝え聞いた実資は、検非遺使庁における取り調べの結果が公表されるまで判断を保留しようとする姿勢を見せていたのである。

■荘司惟朝法師

件の郡司たちの取り調べが4月24日まで行われなかったことは、この記録によって明らかになるわけだが、しかし、ここでより重要なのは、右の「小右記」が法師某の正体を初めて明らかにしてくれたことであろう。これによれば、但馬国の郡司たちに告発された法師某は、本章の最初に登場した惟朝という名の僧侶だったのであり、また、その惟朝法師は、小一条院敦明親王が但馬国に所有する荘園の荘司だったのである。王朝貴族が「荘司」と呼んだのは、当時の地方諸国に数多く見られた荘園の現地責任者なのだが、王朝時代の荘司というのは、大雑把に理解すれば、豪族と同様の存在もしくは豪族そのものであった。つまり、荘司として荘園に拓かれた田地の経営にあたった人々は、諸国の郡司や百姓と同様、広大な土地の経営に携わる地方在住の有力者だったのである。当時の荘司たちは言ってみれば、都の皇族や貴族に私的に仕える地方豪族たちであった。 当然そうした荘司たちは、自己の管理する荘園に隣接する土地に利権を有する郡司や百姓を相手として、幾つも紛争を起こしただろう。大土地経営者である豪族達というのは、そもそも、さまざまな問題をめぐって対立し合うものだったのである。土地の領有権を争ったり、農業用水路の使用権を争ったり、さらには、山野の占有権を争ったりもしたことだろう。地方の豪族たちが抱えていた紛争の火種は、まさに多種多様であった。

したがって、但馬国の豪族であった例の7人郡司たちが、嘘の告発によって惟朝法師を犯罪者に仕立て上げようとしたのだとすれば、それは、彼らには敵対的な豪族であった惟朝を、正義の名を借りて排除しようと目論んでのことであったにちがいあるまい。

■釈放の理由

ただし、すでに真相を把握していたらしい後一条天皇は、明らかに誣告の罪を御犯していた但馬国の郡司たちに対しては、しっかりと釘を刺していた。例の告発を手続き上の不備のゆえに無効とすることを発令した天皇は、その折、次のように命じることを忘れなかったのである。「もし、それでもまだ但馬国の郡司たちが惟朝法師について告発を取り下げようとしないならば、そのときには拷問を行うしかあるまい。ただし、惟朝を殺人の容疑者として拷問したならば、必ずや郡司たちをも誣告の容疑者として拷問することになるであろう。」『小右記』によれば、このような勅裁が示されるに先立ち、問題の七人の郡司たちは、非公式にみずからの罪を認めていたらしい。すなわち、惟朝法師について告発が誣告であることを認めはじめていたようなのである。そして、右大臣藤原実資の見るところ、後一条天皇が事態の収拾に乗り出したのは、こうした動向を踏まえてのことであったらしい。とすれば、ここでは、事実上、ある種の司法取引が行われたと考えてもいいだろう。

ただ、とくに但馬国の郡司たちに関して言えば、朝廷が彼らの釈放の決定に手間取ったのは、おそらく、その釈放を正当化する論理を探しあぐねていたためであろう。その威光を天下に広く知らしめなければならない朝廷としては、今まで容疑者として拘束していた郡司たちを解放するにあたり、何か朝廷の徳やら恩やらが感じられるような立派な理由を並べたかったのだろうが、この場合には、さすがにそれが難しかったかもしれない。 ここで、関白頼通の判断を「安易」と話すのは、その後の展開を見ても、彼に本気で実経を処罰する気があったように見えないからに他ならない。その頼通が決めた実経の停職は、それからわずか1ヶ月ほどで解除されてしまうのである。

惟朝法師が人殺しではない無実であることが徐々に明らかになってきた際に、朝廷も藤原道長も自己保身のためにすぐには罪を撤回しようとはしなかった。

その後、藤原道長が後一条天皇を操ってことをうやむやにしたというのが経緯である。

つまり朝廷は、自集団の利益を脅かすような地方豪族からの訴えはもみ消そうとする。そして地方豪族同士の争いに関しては、安直な方法で解決しようとする。このスタンスに貫かれている。その背後にあるのが「自集団の利益第一=保身第一・体面第一」という意識である。

以下るいネットhttp://www.rui.jp/ruinet.html?i=100&c=9&t=7より引用です。

彼らに代わって、万人が参画して、社会を統合するための新しい組織が必要である。今や誰もが、行き詰まったこの社会を変える必要を、感じている。しかし社会の統合と改革という仕事は、それでメシを食っている政治家や官僚や学者やマスコミ等、統合階級の手に握られており、人々には社会を変革し、統合するという役割を担う場が与えられていない。従って、人々は殆ど行動できず、動けたのは、ごく一部の何やら難しそうな思想・信念に固まった政治集団(革命集団・市民集団)や宗教集団の人たちだけであった。

だが、宗教集団や政治集団はもちろん、マスコミも学会も国家(行政組織)も、夫々は単一の集団でしかない。ところが、集団というものは自己収束(もっと言えば自己閉鎖)性が強い。従って当然、彼ら官僚や学者やマスコミや政治家たちの、自集団の利益が第一になってしまう。そもそも、各集団を超えた次元にある社会を統合する組織が、実は単一の集団でしかないというのでは、社会を統合する資格などない。

万人が属している社会を統合する仕事は、万人によって担われなければならない。それに本来、社会を変革し、統合してゆく仕事ほど、面白い、充実できる仕事は他にない。その大切な社会統合の仕事を、国民に選ばれた訳でもないのに、官僚や学者やマスコミが独占し、自集団の利益を第一にして甘い汁を吸っているという仕組みが、根本的におかしいのだ。そうである以上、当然彼ら夫々の集団の利益第一となる方向に、社会は歪められてゆく。その結果が、どう仕様もないところまで行き詰まった(そして大破局が迫っているにも拘わらず、誰一人解決策を提示できない)この末期状態だったのである。

一方で、「仏によって罰せられるかもしれない」という天罰を恐れる意識があり、朝廷・藤原を支配している真の支配者はこの仏観念を作り上げた支配勢力です。例えば菅原道真は、藤原氏に左遷されて島流しにあい、太宰府の地で藤原を恨んで死んでいった言われています。藤原氏はそのタタリを恐れて、菅原道真を学問の神様に祭り上げたという歴史があります。仏罰、天罰、タタリを異様なまでに恐れていたという事実は注目すべきポイントとして、今後追求していきますので楽しみにしていてください!

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/08/2586.html/trackback