米国の圧力と戦後日本史20~1985年以後急速に米国に擦り寄った中曽根:冷戦後米国の最大の脅威は日本だった~

中曽根は、これまでの独自の資源開発と秘密裏の核開発を進めるなど、米国に対して面従腹背ともとれる動きを見せていた。しかし、1985年を境に急速に米国に擦り寄っていくことになる。今回の記事では、中曽根が米国に擦り寄った政策と、急速な従米路線への転換に至った原因を探っていく。

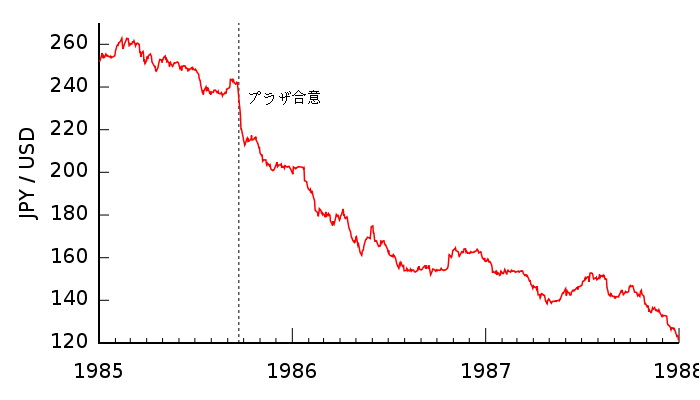

□急激に方針を転換して、ドル安誘導を容認したプラザ合意

1985年9月に、先進五カ国の間で、強調してドル安を誘導していくことに合意する「プラザ合意」が電撃的に締結された。この合意によって、当時は1ドル240円程度だった円レートが、プラザ合意の翌日には20円下落し、1年後には150円程度になるという急激な円高に変化していくことになる。円高になったことで、アメリカの対日赤字は激減するとともに、日本は円高不況に陥った。

この年(1985年)の1月にも同じ先進5カ国蔵相・中央銀行総裁会議、加えて6月にも東京で先進10ヶ国蔵相会議が開かれているが、この時点では、円高・ドル安誘導には否定的な空気であった。とりわけ日本では、関西の財界人を中心に猛反対されるなど、ドル安誘導を容易に受け入れられる状況では無かった。

□国内農家に多大な影響を与えた農産物の輸入自由化

1985年以降、従米路線は拡大し、貿易自由化は益々拡大していく。

日本市場には価格の安い輸入牛肉が出回り、その消費量は増加した。この影響は、国内産の牛肉にも及んだ。輸入牛肉と同じ品質の牛肉も、輸入牛肉より品質が高い牛肉も、ともに価格が下落しました。結果、国内生産量も低下し、農家の数は自由化後の5年間で3割減少した。

オレンジについても同様で、自由化以降、輸入果汁の消費量が急増し、国産果汁の消費量は急速に衰えていった。結果、国産果汁の生産量も大幅に減少せざるを得ず、国内の農家に多大な影響を与えた。

つまり、輸入自由化により、安い米国産のシェアが拡大するとともに、日本の農家が減少し、日本の農業の生産力が減退していくことになった。

□国策企業を切り売りしていった公社民営化

●電電公社

1978年、ジュネーブでのGATT東京ラウンドで米国が電電公社の門戸開放を要求して以来その要求になんとか抵抗してきた日本だったが、85年の米国の強硬な要求についに民営化を呑むことになる。この民営化によって米企業と結び付いたNTTから日本独自の高度な通信技術が流出。更にNTTとIBMが開発した情報ネットワーク一本化することにより、日本国民のクレジットカードの消費生活の全情報が米国の手に落ちることになった。

●専売公社

1970年代以降、米国国内ではたばこ規制と喫煙離れが進み消費量が減少していた。その減少分を合衆国内のたばこ会社を儲からせるために政府ぐるみで輸出を促進したのだが、その標的になったのが主に東アジア・東南アジアであった。(日本の専売公社もこの標的と化すことになった)結果、外国たばこに課せられていた高額の関税が撤廃ないし僅かとなり外国たばこが大量に流入した。

●国鉄

モータリゼーションの進行に従って、1964年より国鉄は赤字計上するようになった。そこで政府は1980年に、人員の削減や、新規路線の建設の凍結などを盛り込んだ国鉄再建法を成立させた。その後は国鉄労働組合が反対運動を活発化させたが、中曽根の意思は変わらなかった。1986年11月には、国鉄改革関連8法が成立し、実質的に国鉄の民営化への準備が整い、以後新会社が発足していったが、この背後には米国の自動車メーカーの圧力(日本の国鉄民営化→米国資本による買収→廃線→米国車販売)があったとする説もある。

□バブルの引き金を引いた前川レポート

1986年4月に米国の要求する日本における内需拡大策に答えるため、中曽根首相主導のもと、「国際協調のための経済構造調整研究会報告書(前川レポート)」が発表された。この報告書で主軸に据えられたのは、「金融の自由化」と「内需の拡大」である。

「金融の自由化」により金利の高い金融商品が日本でも取引されるようになり、国民の貯蓄による大量の日本のマネーが大量に実体経済とは離れた金融市場に流れ込むことになった。

また内需の拡大策として、都市に巨大ビルのニーズがあるという趣旨の報告を発表したことで、不動産投資が沸き上がり、銀行業界もハイリスク・ハイリターンの融資を繰り返すようになった。

このような流れの中で、プラザ合意後の円高不況から回復しきっていない状況で、地価と株価の高騰が起こり、借金を膨らませながら土地や株式を買うという動きが日本中に広がっていった。

その結果、1986年12月頃より日本は空前の好景気に沸き、バブル経済に突入したが、91年にバブルは崩壊し、その後は「失われた20年」と言われるほど、日本経済は低迷期を迎えることになる。

中曽根は、1985年以前は面従腹背の動きを見せていたが、1985年を境に急速に従米路線へと転換していくのだが、これは何故なのか。

その疑問に答える興味深い仮説が存在する。以下にその仮説を紹介する。

□日航機事件

1985年8月に、中曽根が政策を大きく政策転換を強いられる要因になったと疑われる大きな事件が起こっている。それは日航機墜落事件である。一般には、ボーイング社の修理の不備による事故と報道されているが、『日航事故② 御巣鷹山上空での日米ソ入り乱れた空中戦の真相』によれば、この事件の模様は以下の通りである。

1985年当時、日本は核兵器を青森(六ヶ所村)で製造していた。この核兵器を日航機に積んで、羽田を経由して大阪からイランへと空輸する計画があったが、この動きを米ソは掴んでおり、羽田を出発した日航機をアメリカが攻撃した。

ここで米ソ日の最先端戦闘機が入り乱れて空中戦が繰り広げられ、最先端のステルス戦闘機をはじめミグ25など5種類の戦闘機が全機撃墜されたとのことである。しかも、驚くべきことに日航機の積荷が原爆材料で、その上ミサイルの一部は核弾頭ミサイルだったので、御巣鷹山の墜落現場に放射能が撒き散らされたということらしい。

これが事実ならば、中曽根が秘密裏に行っていた作戦はもともと米国に掴まれており、日本独自の核兵器開発が阻止されたことを意味する。米国に決定的な弱みを握られた中曽根は、この事件の後、米国に擦り寄らざるを得なかったと考えれば辻褄が合う。

中曽根政権は米国に擦り寄った政策を取るようになった結果、小泉政権に継ぐ、長期政権を実現することになる。

☆1980年代に入ると、米国の対日貿易赤字が大きく膨らみ、日米貿易摩擦がピークを迎える。同時に米国の対日経済圧力も激しさを増すが、この背景にはソ連の弱体化に伴い、米国にとっての最大の脅威が日本の経済力へと移りつつあったからだと考えられる。もはや、日本に共産主義の防波堤としての役割を期待する必要も無かったのである。

☆上記の経済的圧力を実現するために、米国は日本の弱小派閥である政治家(中曽根)の弱みを握り、エージェントに仕立て上げ、支援し、長期政権を実現させて日本を従米路線に導いていった。この構造は後の代表的な従米政権である小泉政権にも同様にあてはまる。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/03/2505.html/trackback