新概念を学ぶ3 生物は、種として適応するための成功体験の塊(塗り重ね構造体)である

新概念を学ぶ2では、「進化」が自然淘汰の結果ではなく、逆境となる環境(外圧)を捉え⇒探索(どうする?)⇒可能性を求めて生物機能が可能性へと収束し⇒(新機能の)実現態を構成してきた、という事を扱いました。今回は、生物の進化過程を見ながら、その過程で諸機能(or 諸本能)が塗り重ねられてきた、塗り重ね構造を見ていきたいと思います。

まず『実現論』「第一部 前史 イ.可能性への収束=統合(後段部分)」から引用します。

生物群も、サル類も、複雑な系統樹に分化=進化しているが、その中で始原単細胞から人類を結ぶ直線上に塗り重ねられてきた遺伝子群(の内、現在も有効な遺伝子群)は、単細胞時代の遺伝子を含めて全て現在形において、作動している。そして、それら塗り重ねられてきた諸機能(or 諸本能)は、最も深い位置にあって私たち人間の意識や行動の土台を形成している。(換言すれば、それら無意識の次元で作動する諸機能は、決して人間の意識と無縁ではない。)私たちが、哺乳類や原猿・真猿・類人猿にまで遡ってそれら諸本能や社会構造を解明しようとした理由も、そこに在る。

逆に云えば、上記の直線から枝分かれした生物や猿たちに固有の機能や様式は、人類のDNAに刻印されておらず、人類とは無縁である。例えば、よく一夫一婦制のモデルとして鳥類の一対様式が持ち出されるが、鳥類のその様な様式は、人類とは無縁である。また同じく一夫一婦制のモデルとして、軽量化の道を歩んだ小型テナガザルの両頭婚の例が持ち出されるが、これも人類とは無縁である。同様に、ゴリラやボノボに特有の様式も、人類のDNAには刻印されていない。

人類のDNAに刻印されているのは、単細胞から脊椎動物に至る諸機能、及び魚類・両生類を媒介にした、哺乳類(原モグラ)→原猿→大型化に向った真猿→原チンパンジーまでである。そこで本書では、本能と云えば、(特にことわりのない限り)この直線上の本能群(機能群)を指す。

■集団原本能の上に塗り重ねられてきた成功体験の塊=生物である。

生物は種の保存のために、群れることで環境の変化に適応してきました。これを集団原本能といいますが、具体的に人類の進化がこの集団原本能の上に塗り重ねられてきたということを、『【共同体社会の原点(集団)を追究する】7~集団本能の形成過程~』「共同体社会と人類婚姻史ブログ」より引用しながら、見ていきたいと思います。

【共同体社会の原点(集団)を追究する】7~集団本能の形成過程~

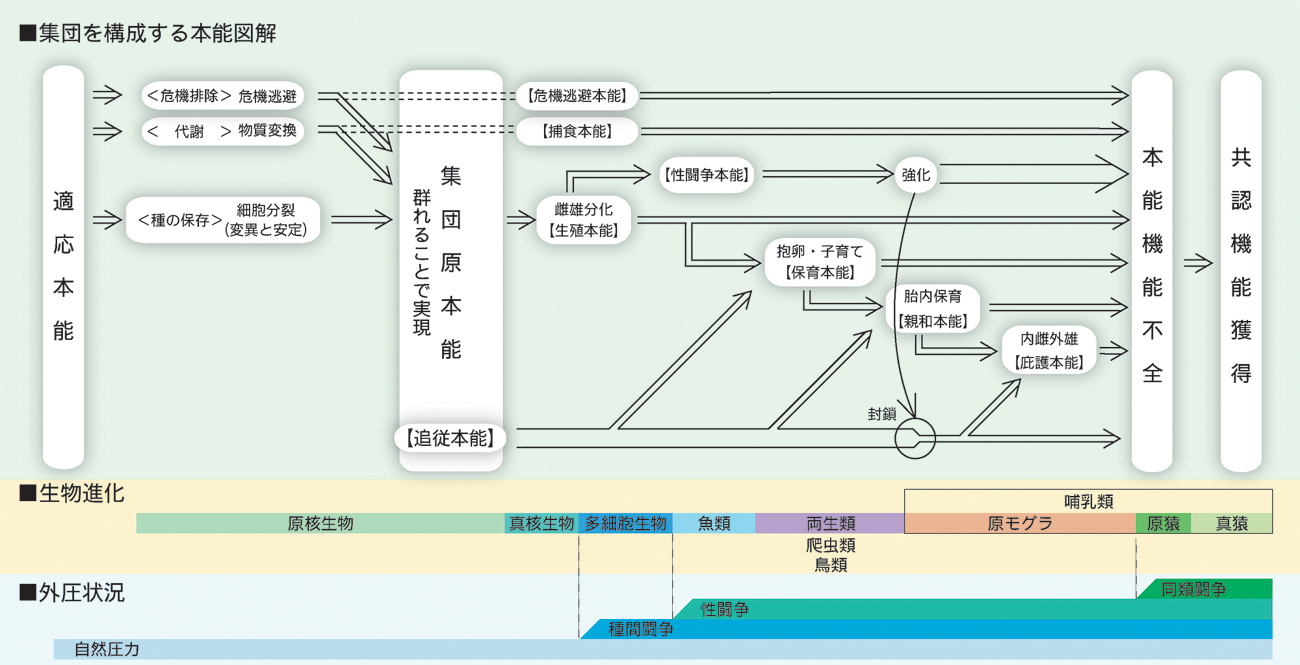

「生物の集団の原点はどこにある?」を追究テーマに、生物史を遡って、これまで始原単細胞生物から鳥類あたりまでを見てきました。そこでは、生物が群れる(=集団でいる)ことで初めて生命体として外圧に適応できたところを出発点にして、その集団原本能を土台に、外圧状況の変化に対応して様々な集団本能機能を生み出し、またその機能を塗り重ねながら集団として適応してきたことが見えてきました。

次の哺乳類以降の追究を前に、今回は中間整理の意味を含めて、集団本能の形成過程を図解化してみました。生物に対する外圧状況の変化と、様々な集団本能機能の塗り重ね構造を見ていきます。

●集団を構成する本能図解

●原核単細胞生物の誕生(約38億年前)

【クラミドモナス 真核単細胞生物】

最初の生命体は、単体では外部環境に全く適応できず、そもそも生物としては存在し得なかったものと考えられます。現存する単細胞生物も群れで生存しており、単体で生き続けている生物はいません。

群れ(集合体)を形成することで、他の生命体との物質変換(エネルギー交換)や遺伝子交換、さらには場所の移動などもできるようになり、群れ(集合体)そのものが最初の生命体=生物になりました。言い換えれば、「危機逃避」や「代謝」や「種の保存」といった始原生物の適応機能は、群れる(=集団を形成する)ことで初めて獲得できたともいえます。

生物は外部環境に適応するために、群れるための機能【追従本能】を、集団本能の最基底部として最初に確立しました。これを【集団原本能】と定義します。

細菌などの原核生物が登場した頃には、群れ(集合体)を前提とした生物の適応機能を、危機に対する逃避機能は【危機逃避本能】として、代謝機能は【捕食本能】として、種の保存機能は【生殖本能】として確立され以来人類に至る本能機能として働き続けています。

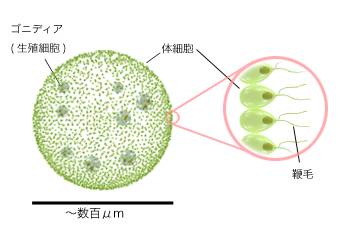

●多細胞生物への進化

【ボルボックス(真核生物~多細胞生物)】

多細胞生物とは、単細胞生物の集合体と言い換えてもよいでしょう。それぞれの細胞同士がより密な関係を形成することで、一個体には無い多様な機能を生み出すことを実現しました。早く動く機能の獲得により敵から素早く逃げることができたり、棘や角を持つことにより敵を攻撃したり身を守ったりすることができるようになったのです。

これら多細胞生物が外部環境に一気に適応放散したことにより、生物に働く外圧として、それまでの自然外圧に加えて、新たに「種間闘争圧力」が初めて登場します。

細胞の多機能化は同時に複雑さを孕み、一個体での機能進化が徐々に困難になっていきます。さらに、種間闘争圧力という新たな外圧に適応するためには、闘争機能を急速に進化させる必要がありました。そこで獲得したのが「闘争」と「生殖」の機能分化(=性分化)の実現です。これにより、闘争機能、生殖機能共にさらなる進化を促進することが可能になったのです。

「カンブリアの大爆発」と呼ばれるように、カンブリア紀には現存するほとんどの生物種が登場していたとも言われており、性分化の獲得が生物進化を一気に加速したことを裏付けています。

また性分化(=雌雄分化)とは、一方で生殖を行うためには必然的に雌雄が集まる必要が生じます。動物がフェロモンを出して惹き合うように、性分化とは【性の引力】がセットになった機能といえます。つまりこの機能も集団原本能の上に塗り重ねられた機能だということです。

●魚類への進化

【イワシ群れ】

魚類は、回遊性の種を中心にほとんどの種が群れを作って生存しているイメージがありますが、群れで行動する理由は実は未解明です。確実に餌場にたどり着くため、外敵からの防御のため等という説があります。

群れ全体の一糸乱れぬ俊敏な動きは非常に高度な機能ですが、これも群れ=集団を前提にすれば、群れ全体で外部環境に適応するために、追従本能に導かれた群れの行動が、群れを形成する個体の運動機能を発達させ、進化を促進することに繋がっていると考えられます。

一方、上記とは別に、生殖のためだけに集合する(群れを形成する)種も多くいます。サケやウナギなどがイメージしやすいと思いますが、普段、群れで回遊している種も、拡散して個々に生きている種も、生殖期になると複数の雌雄が集まって、産卵し放精を行います。簡単に書いていますが、生まれた故郷に本能だけで戻ることができるというのはすごいことです。生殖本能(集団本能)にセットされた【性の引力】が、いかに強力であるかがよくわかります。

そしてこの産卵と放精の際には、オス同士の蹴散らし合い(闘争)も見られます。これをメスとの生殖をめぐるオス同士の闘争【性闘争本能】と定義します。これはより強い種を残すための淘汰適応の原理に則した機能であり、以来現在の哺乳類に至るまで働き続けています。

●両生類、爬虫類、鳥類への進化

【両生類:オオサンショウウオ】

海中から陸上で生きる道を選択した生物は、乾燥や寒冷、重力といった、水中とは全く異なる自然外圧に晒されることになります。また、新しいニッチにはたちまち多様な生物種が適応放散して、周りは外敵ばかりという状況が想像できます。そのような状況において、それまでの海中のように卵を大量に産み落とすだけでは幼生が生き残れなくなった種は、卵から孵化した幼生が陸上の環境で生きていけるまで見守るという保育機能【保育本能】を確立していったと考えられます。

親が子どもに餌を与えている爬虫類の事例もありますが、鳥類のほぼ全ては卵から孵化した雛に餌を与えて保育をします。このように、子どもは単体では外部世界に適応できないため親に依存し、親は子どもが巣立ちするまで子育てを行う、という親子関係(集団本能)が確立していきます。

●哺乳類への進化

哺乳類になると、「胎盤機能→体内保育機能」の獲得により、保育本能はさらに一段階上昇していきます。また、大型肉食哺乳類や草食哺乳類に見られる「内雌外雄」という集団様式も登場し、【親和本能】や【庇護本能】といった新たな集団本能を獲得していきます。一方、霊長類の祖先とされる小型哺乳類の原モグラは、性闘争本能を強化することで追従本能を封鎖し、より強い種を残す戦略をとっています。

億という単位の年月をかけて、単細胞の時代から今日まで外圧適応態として必要であったすべての諸機能が塗り重ねられてきたのが、現在の生物という事になります。

生物の進化とは、大きく捉えると、変異の塗り重ねの歴史であると捉えることが出来ます。そして、変異の背景には外圧状況の変化・適応があり、生物というのは(個体ではなく)種として適応するための成功体験の塊(塗り重ね積層体)であるということが言えます。そしてそれらの成功体験は集団原本能(=原点)の上に積み重ねられてきたのです。

例外なく人類も単細胞時代から今日までの外圧適応態として必要であった全ての諸機能が塗り重ねられた存在です。始原人類も過酷な外圧状況に対応するため、人類に至る哺乳類全般に存在する原基構造である性闘争本能を全面的に封鎖し、同化・共認機能を進化させ集団で外圧に対応、さらには、観念機能(知恵)という新たな適応能力を獲得し、その観念機能(知恵)を使って進化してきました。

しかしながら、本シリーズの冒頭で扱ったように、時代はかつて無かったほどの閉塞状況、そして大きな転換期を迎えています。それは同時に新しい適応状態を必要としているということです。

いったい、人類はどこで道を誤ったのか? それを突きとめる為には、人類の始源(必要ならサル時代や哺乳類)にまで遡って、個体や集団や社会の存在(or 成立)構造を解明する必要があります。人類の原基構造を解明できれば、その構造のどこが不変部分でどこが可変部分かを知ることが出来る。そして現代社会の諸問題(諸欠陥)と突き合わせれば、どこが変えてはならない部分でどこが変えるべき部分かを突きとめる事が出来る。つまり、その構造体のどこをどう変えれば良いかの答えを導き出す事が出来るのです。

本シリーズで、生物史を扱ってゆく理由はまさに、ここにあります。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2012/11/2426.html/trackback