魔術から近代科学へ2 ギリシャ自然哲学の要素還元主義はどうして生まれたのか

今回のシリーズ『魔術から近代科学へ』は次のような問題意識から始まっています。

「近代西欧が略奪国家として世界中を侵略していったことと考え合わせると、アーリア人の守護神信仰もギリシアの自然哲学も近代の西洋科学も全て、略奪集団の自然認識なのではないだろうか。」

前回の第1回目では、近代科学発展の源流に、近接作用説(要素還元主義)と遠隔作用説(魔術的自然観)の二つの流れがあること、そして、その一方の流れである遠隔作用説(魔術的自然観)は、精霊を絶対服従させて望みをかなえさせる、という発想であり、この発想が生まれた背景に、牧畜部族が家畜の飼育を通じて自然を崇拝の対象から、支配の対象に変えていったという歴史があることを明らかにしました。そして、この発想が略奪集団に引き継がれて、ギリシャ哲学、近代科学へとつながっていきます。

今回は、もう一方の自然認識の流れである、近接作用説(要素還元主義)がどのようにして形成されたのか、それは略奪集団の自然認識と言えるのかを、要素還元主義が始めて登場したギリシャ哲学において磁力と重力の認識論が登場する過程を学びながら、考えて行きます。

この画像はこちらからお借りしました

興味を持たれた方は応援もお願いします。

山本義隆著『磁力と重力の発見』(みすず書房刊)「第一章」の要約

第一章 磁気学の始まり-古代ギリシャ

1 磁力の初めての「説明」

古代ギリシャ・エーゲ海世界で最初に磁石に言及したのはイオニアのタレス(BC624-546)と言われている。タレスは「霊魂(プシュケー)」の働きを説明するために磁力を持ち出し、万物に霊が備わっていることを主張しているのであって、磁力そのものを説明しようとしている訳でも、まして磁力を新奇な発見として語っているのでもない。このことは当時、磁石の存在やその作用は広く知られていたことを示している。ギリシャ語のプシュケーは生命的なもの全般ないし生命原理そのものを指すようである。タレスの根底にある思想は自然万有に生命の内在を認める物活論であり、磁石の存在はその例証と見られた。

タレス(この画像はこちらからお借りしました)

タレスは万物は水であるとし自然を始源物質(アルケー)で説明する思想を始めて提起した。それに対して、始源物質が不変ならなぜ事物は様々な様態で存在するのか、変化はいかに説明されるのか始めて答えたのが、ミレトスのアナクシメネス(前六世紀)であった。アナクシメネスは始源物質として空気を措き物質の変化はその希薄化と濃密化によるものと考えた。空気は薄くなると火となり、濃くなると風となり、次いで雲となり、さらに濃くなると水となり、そして土となり石となり、他のものもこれから生ずる。

火を始源とみたヘラクレイトス(BC540-480)の発想もその延長線上にある。タレスの水も、アナクシメネスの空気もヘラクレイトスの火も共に霊魂を有する生命的存在であった。この時代には宇宙全体が生きていたのである。

前五世紀前半のイタリア半島南部エレアのパルメニデスは理性(ロゴス)だけが信じることの出来るもので、感覚は人を欺くと考えた。パルメニデスは「有らぬもの」が有ることは論理的に考えられないが変化や運動はその「有らぬもの」の存在を前提にするゆえに不可能であり、従って生成や消滅あるいは質的変化は見せかけに過ぎないと論じた。その後の哲学にとってこの問いに答えることが焦眉の課題となった。紀元前五世紀後半に、シチリアのエンペドクレスが四元素説を提唱し、ミレトスのレウキッポスとトラキアのデモクリトスが原子論を唱えたのもこの問いに答えるためであろう。

パルメニデス(この画像はこちらからお借りしました)

そして磁力に合理的な説明を試みたのも、エンペドクレスとデモクリトス、そして空気を万物を支配するものとみたアポロニアのディオゲネスであった。エンペドクレスは「土・水・空気・火」の四元素を万物の「根」として考える。これはそれ以上還元不可能な構成要素として元素とされている。自然界に見られる様々な物質は四元素のある比率での結合状態であり物質の変化はその分離と混合によると考え、その変化をもたらす基本的作用因として「愛と諍」を想定する。これを現代風に言えば、相互の引力と斥力により定比例の法則に則って結合と分離を繰り返す諸元素となる。

そのエンペドクレスの磁石理論は、磁石と鉄の両方から生じる流出物と鉄からの流出物に対応する磁石との通孔とによって鉄が磁石の方に運ばれるというものである。エンペドクレスはすべての感覚について同様の仕方で語り、個別の感覚の通孔に対して何かが適合することで感覚が成立すると言っている。この次代には物理的なものと生理的なものの間に区別がなかった。

この説明に対し、アレクサンドロスは流出物という仮定を認めても、鉄だけが一方的に磁石に向かっていくのは何故かと疑問を呈している。その非相互性の理由を流出物の仮説で説明しようとしたのがディオゲネスであった。磁石は鉄に比べて粗く鉄に含まれる水分を一挙に吸い寄せるので鉄を引き寄せると考えた。

他方、紀元前四〇〇年頃に原子論を提唱したアブデラのデモクリトスは空虚の存在を認め、世界は空虚とその中を動き回る原子からなると考える。原子自体は単一均質の物質から成り、多種多様な物質の違いは、構成原子の形状・向き・配列の違いによって説明される。デモクリトスは自然本来的に相似たものは相似たものによって動かされ類縁的なものどうしはお互いに向かって運動すると語ったとされ、鉄は磁石と親近でありそれ故に磁石によって引き寄せられると主張した。

デモクリトスはあくまでも無機的な作用として類似のものどうしが集まるとしたが、このテーゼは後にプラトンがティマイオスに記したこともあり、類似のものの間の共感という擬人的な意味合いで受け取られ、二千年あまりヨーロッパに影響を及ぼすことになる。ケプラーの新天文学にさえ、「重力とは類似の物体間の合一ないし合体しようとする相互的で物体的な傾向のことである。磁気の作用もこれと同等のものである。」と明記されている。

エンペドクレスとディオゲネスとデモクリトスの議論は、四元素説と原子論という違いはあるにしても、その大筋は酷似している。これらの試みは現代の私たちから見て稚拙に映るが、磁力は霊的な力ではなく無機的な自然についての一般的な原理に基づいて解明されるものであるという立場を明確に打ち出したと言う点において時代を劃している。しかし、ソクラテスの登場と共にギリシャ哲学の関心は自然から人倫に移り行き自然哲学の衰退を向かえる。

2 プラトンとティマイオス

ヨーロッパにおいて影響の大きかった思想家と言えばプラトン(BC427-347)を第一に上げなければならない。その著作は数多く残されているが磁石に触れているのは2カ所しかない。プラトンの初期の対話篇『イオン』には、磁石が鉄の指輪を引くだけではなく、その指輪の中に力を注ぎ込んでその指輪が他の指輪を引く作用をすることができるようにすることが語られている。しかしここでプラトンは磁化作用を説明しているのではない。すぐれた詩人の作品の持つ超自然的な影響力を説明するために、霊感による憑依は磁石による鉄の磁化に比すべきとたとえている。ここでは磁石の能力は自然学的な説明の対象と見なされていない。

プラトン(この画像はこちらからお借りしました)

プラトンが磁力に言及している今ひとつは『ティマイオス』である。ティマイオスでは始めに、神が自身に似たものになる様にと、無秩序な状態から秩序へ導くことによって宇宙をつくったとする創世説が語られている。これは、幾何学に乗っ取って神が物質の根源(元素)をつくったことを意味している。神によってつくられた火・空気・水・土の根源粒子は最も単純で最も基本的な幾何学形態を有していなければならないと論じて、火の粒子は正4面体、空気の粒子は正8面体、水の粒子は正20面体、土の粒子は正6面体であるとした。火、空気、水の粒子を構成している面は全て正三角形で、そのため他の粒子に入り込むことも移り変わることも容易である。しかし、土の粒子を構成している面だけが正方形で他の元素への変性が困難だと考えた。

プラトンは『ティマイオス』の議論を「有りそうな言論」と繰り返し断り、真理であることを自分で否定している。プラトンにとって真の意味で知ることが出来るものはイデアとされているからである。人間の感覚が捉える現象世界はイデア世界の影でしかなく、「正しい言論」は不可能で「有りそうな言論」しか語れない。とはいえ、根源粒子に対するこの正多面体理論は、素粒子の世界は三次元特殊ユニタリー変換(SU(3))にかんする対称性を有し素粒子はSU(3)群の既約表現で分類され記述されるという現代物理学の理論と根本思想においてそう遠くにある訳ではない。物質的世界を構成している基体は数学的に単純な構造を有し数学的に厳密に理解できるという思想を最初に提起したことにおいて決定的であった。

3 プラトンとプルタルコスによる磁力の説明

プラトンにおいて、こうしてつくられた世界は「あるもの」と「場」と「生成」からなる。場は原子論者が言う空虚とは異なり、四元素が互いに入れ替わりうると考える点で四元素理論とも異なる。しかし、四元素の根源粒子が幾何学的存在であり、その性質が幾何学的形状に起因すると考えることで、四元素理論を原子論と統合したのだ。

従って、ティマイオスにおける磁力の議論もまた、一転してきわめて機械論的である。磁力は呼吸の議論に関連して語られている。空虚が存在し得ないからある物体が押し出されたら、それが他の物体を押し、まわりまわってその最初の物体の位置に必ず何かが戻ってくる。結果的にその位置に何かの物体が引き寄せられたように見えるというのである。磁力は引力によるのではなく、直接接している物体の押しの結果であると解釈する。磁石や琥珀の場合に動物の息に相当するものが何であるか、何が磁性体や琥珀から放出されているのかが語られていなかったためにそれは殆ど理解不能であった。結局、プラトンは磁石そのものにそれほど関心を寄せていなかったのであろう。そのためかこの機械論的な磁力の説明はあまり顧みられることはなかった。

プルタルコス(この画像はこちらからお借りしました)

唯一の例外はプルタルコスの『モラリア』である。プルタルコスは独自の判断で磁石や琥珀から放出されている物が何かを補足し明確にした。磁石の場合は可秤流体、琥珀の場合は不可秤流体が放出されその循環作用により鉄やその他の物質が押しやられると説明した。ここで始めて磁石と琥珀の力が別の物であることも打ち出された。プルタルコスは琥珀現象の要因を摩擦それ自体に求め、摩擦に伴う熱に求めなかったことも注目に値する。また、磁石が鉄しか引き寄せない原因を、鉄は木片のように粗くもなく石のようにひどく密でもないので空気と上手く適合できる粗さを備えている。そのため空気が鉄とであうとすり抜けず、自分に上手く適合する絡み合いを備えた反発力につかまって鉄を押すことになると説明している。ともあれこの機械論的で近接作用的な電磁力の説明は16世紀まで殆ど注目されなかった。

4 アリストテレスの自然学

アリストテレスはプラトン以上に磁石に無関心で、著作の中で磁石に触れているのは「磁石のように最初に動かす物は、それが動かしたところの物を、それ自身が他の物を動かせるようにする」という『自然学』における記述しかない。アリストテレスの自然観はプラトンと異なり感性的に感覚に捉えられる個物の世界こそが基本的な実在であり、知の対象である。それ故、アリストテレスも4元素理論を継承しているが理論的枠組みは全く異なる。プラトンは元素の幾何学的形状でその性質を説明するが、アリストテレスにとって性質こそが基本で、元素は性質を物化した物に他ならない。感覚可能な物体はすべての性質が硬軟・粗滑・粘脆等の対立性質として現れると論じ、さらに対立性質を温冷・乾湿の2組の対立に還元しその組み合わせ「温と乾」「温と湿」「冷と湿」「冷と乾」にたいして「火」「空気」「水」「土」の4元素を想定する。アリストテレスの4元素はエンペドクレスを継承したものであるが、現実世界・感性的事物の世界に引き寄せられている。

彼の4元素論は次の2点でこれまでのものと決定的に異なる。第一には質的変化が認められていること。

基本的な質が対立的な質に変化することで元素自体が変化する。氷の融解は冷と乾から冷と湿への、水の気化は冷と湿から温と湿への転換と解釈される。かくして自然の活動性はひとつの元素が隣り合う他の元素に変化することで生み出される。したがって4元素から合成された地上の諸物体に生成と消滅は避けられない。

アリストテレス(この画像はこちらからお借りしました)

第2に、4元素が空間的ヒエラルキーに対応付けられていること。空気と火は軽いものであり月の天球の凹面を本来固有の場所とし、土と水は重いものであり宇宙の中心、すなわち地球の中心を本来固有の場所とする。このため高所に持ち上げられた土や水が落下するのは重力ではなく本来の場所に戻ろうとする自発運動と考えられる。それに対して石が上方や水平に投げ出されるのは自然に反した強制運動とみなされる。地上物体の運動はどちらも必ずやむときがくるが、天井の物体は永遠に回転しており、天の物体は第5元素=アイテールからなると考えた。それは自らの本性に従って円運動するように決まっている単純物体で重さを持たず不生・不滅。不増・不変である。したがってアイテールからなる天体は自然運動として円運動を続ける。アリストテレスの世界は直接的経験の即自的論理化といえよう。

アリストテレスは動くものは全ては何かに動かされるとし、他に動かされるもの(無生物)と自ら動かされるもの(生物)に分けた。そして無生物の運動を強制運動と自然運動に分けた。強制運動は動力因によって起こると考え、自然運動もたとえば落下を防いでいたものが取り除かれて石が落ちるように、他の何かによって動かされると考えた。無生物の場合は原因を無限にさかのぼると天体の運行に行き着き、さらにその第一原因こそが宇宙の秩序原理であり、永遠にして最高善たる神に他ならない。

しかし、地上的存在でありながら他から動かされることなく他を動かす磁石は、アリストテレスの自然学と4元素論には適合する位置を見出せない。アリストテレスは近接作用を主張しているが磁石はこれにも反し納まりが悪い。

ただし、ここまでの議論は無生物に関するものであり、生物は自身によって動かされ、動かすものは霊魂に他ならないと論じられている。とするならば、磁石は霊魂を有しているといえるだろう。しかし磁石を生物に分類するのは困難がある。実際アリストテレスは霊魂論で霊魂の能力を挙げているがそこに磁石が入る場所は無い。後にアリストテレス哲学を受け入れ、第一原因としての神をキリスト教の神と読み替えたトマス・アクィナスが霊魂のヒエラルキーを緻密化してそこに鉱物の霊魂を組み込むが、それによって初めてアリストテレス自然学のうちに磁石が位置づけられた。

5 テオプラストスとその後のアリストテレス主義

アリストテレスは磁石に限らず鉱物一般について書物を残していない。アリストテレスの後継者のテオプラトスはアリストテレスの原理に基づいて鉱物を分類した『石について』を残している。石の分類の指標として、色彩や透明度、輝度、硬さや脆さや滑らかさといった外見的で感性的な性質についで、可燃性や可溶性、あるいは磁力や静電気力をあげている。一貫性が無いように見えるが、引力の有無が鉱物分類の徴表のひとつに挙げられていることは注目に値する。

テオプラストス(この画像はこちらからお借りしました)

また、『石について』では、琥珀以外に静電引力を有するリングリオンの記載がある。この正体は不明だが、その引力が麦わらや羊毛だけではなく、小さい金属片にまで、要するにほとんどあらゆるものにおよび、その点で磁力とは異なる性質のものであることをはじめて語ったものとして注目に値する。

『石について』の冒頭に、金属については別で論じたと記載されている。アリストテレスの定義では溶解しない鉱物が石であり、溶かされたり延ばされたりしうるものが金属であった。金属は溶けるので4元素論では水の元素からなり、石は溶けないので土の元素からなると考えられ、その意味で解けない磁石は金属ではなく石だと考えられていた。

テオプラストスの『石について』で何よりも注目するべきなのは、これらの力を示す石が存在するという事実が記されているだけで、その作用を説明するというギリシャ哲学の指向がすでに見失われていることである。

古代ギリシャは遠隔的に作用するように見える磁力を、目に見えない物質の近接作用に還元するか、霊的で生命的な働きと見るか二通りの思想をはじめて生み出し、その意味で力の発見の第一歩を踏み出した。

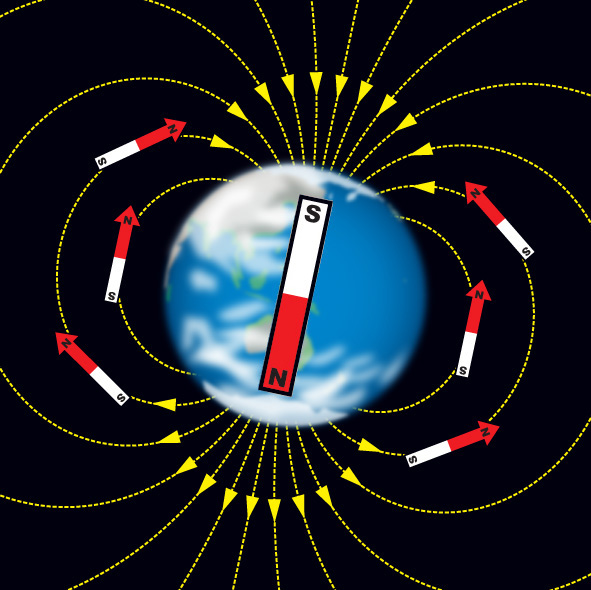

16世紀に地球が磁石であることを発見したイギリス人ギルバートも磁力は霊魂を有するもしくは霊魂に似ていると語っている。ギルバートはアリストテレス主義者で物活論の立場に立っている。地球を磁石と見たギルバートは地球を死せる土塊ではなく生命を有する活動的物体と捉えるのは不思議でない。しかし、これはアリストテレス宇宙論、古代天動説と鋭い対立を引き起こす。

この画像はこちらからお借りしました

アリストテレスの4元素と第5元素の中で最上位にあるのがエーテルであり、最下位にあり地球を構成する土は生命にもっとも遠い賤しい存在とみなされていた。それゆえ土よりなる地球は不活性で不動と思念され、天動説、地球不動説を支える自然学的根拠であり、深層心理であった。

ところがギルバートは地球が霊魂を有する磁石であり活動的な物体と捉えたのである。このことは、これまで注目されなかったが、その当時は天動説から地動説への転換を自然学的に根拠付けるものと思念されていた。コペルニクスが語った地球の活動性の自然学的根拠が曲がりなりにも与えられ、地球が物体に力を及ぼすという観点が産み出されたのである。このギルバートに影響を受けて天体間の重力を構想したのがケプラーであった。

古代ギリシャ哲学史上最大の巨人、アリストテレスが死んだのが紀元322年で、ギリシャ哲学900年の第一期が幕を閉じる。政治的に見ても、アレクサンダー大王が死んだのがこの前年で、彼の死後大帝国は分裂し、ヘレニズムの時代を迎える。ギリシャの都市国家は力をなくしマケドニアの支配下に置かれることになる。それゆえ、ここでひとまず第一章を閉じる。

■略奪集団は架空観念でしか統合できない

ギリシャ時代に登場した要素還元主義ですが、この自然観はそれ以前のオリエントの自然観を受け継いだギリシャ神話の自然観と大きく異なっています。なぜ、自然は始原物質や4元素などから成り立っていると説明する必要があったのでしょうか。このような自然観が登場したのは、略奪闘争の結果共同体が破壊され、規範共認を喪失したが故に、略奪集団ギリシア人は人工的な架空観念によって集団を統合するしかなかったからです。

この画像はこちらからお借りしました

原始人類の精霊信仰も、その後の守護神信仰も、共同体の成員全員が共認していました。例えば、守護神もその環境・外圧に応じてその集団のみなが最も重要とされるものが選ばれました。ところが、出自バラバラの略奪集団になると、環境・風土に基づく守護神という共認が成り立ちません。一方で自然外圧は存在し、自然認識も必要なので、出自バラバラのギャングたちが共認できる自然認識は、人工的な架空観念しかありませんでした。 その架空観念の代表が、パルメニデスの『理性(ロゴス)』であり、彼の問いに答えて、4元素論や原子論が提起されたのでした。

プラトン立体(この画像はこちらからお借りしました)

■自我=個人が原点だから要素還元主義に向かった

では、彼らが作り出した架空観念は、なぜ4元素論や原子論のような要素還元主義的な架空観念になったのでしょうか。これも、かれらが略奪集団であることと深い関係があります。始原共同体社会の人類にとっては集団が原点であり個人を原点と考える発想はありませんでした。しかし、略奪闘争の結果、共同体が破壊され、自我の固まりとなったギリシャ人にとっては、個人=自分こそが全ての原点になってしまいました。そのような意識が自然観にも反映され、世界を構成する原点が存在すると考えるようになったと思われます。

■自然を共認対象と捉えられなくなり機械論が登場

ギリシャで新しく登場した要素還元主義も成立当初はには『タレスの水も、アナクシメネスの空気もヘラクレイトスの火も共に霊魂を有する生命的存在であった。この時代には宇宙全体が生きていたのである。』と書かれているように、世界を構成している一つ一つの要素は、精霊の延長線上にありました。しかし、これが時代を経て論理が洗練されて行くに従い、万物を構成する要素は精霊ではなく、単純な物質だと考え始めます。この新しい要素還元主義を、従来の精霊信仰・守護神信仰を色濃く残す要素還元主義と区別し、機械論的要素還元主義と呼びます。

機械論的要素還元主義を最初に唱えたのは、前五世紀前半のイタリア半島南部エレアのパルメニデスで、彼は、『理性(ロゴス)だけが信じることの出来るもので、感覚は人を欺く』と考えました。そして、機械論的要素還元主義を押し進め、『物質的世界を構成している基体は数学的に単純な構造を有し数学的に厳密に理解できるという思想を最初に提起した』のがプラトンでした。プラトンは、『幾何学に乗っ取って神が物質の根源(元素)をつくった』と考えました。自然世界を共認対象と捉え、万物に霊が宿っていると考えた精霊信仰とは、自然観が大きく変わっていることが分かります。

何故、ギリシャだけがこのような機械論的要素還元主義を発達させたかですが、略奪集団の寄せ集めであるギリシャ人にとって周りは全て敵であり共認機能が衰弱していったからだと考えられます。精霊信仰や守護神信仰は、自然を共認対象と捉えること、自然は自分たちと同じだと考えること、つまり共認機能があって始めて成立します。しかし、共認機能が衰弱したギリシャ人にとって、自然は共認対象ではなく自分たちと同じだとは感じられなかったのでしょう。こうして、全ての物は無機的な物質に還元できと考える機械論的要素還元主義が形成されます。

ギリシャ人の中でも、共認機能が働く人は4元素や原子の背景に霊的な物や生命的な物を見いだすことが出来、共認機能の衰弱が著しい人が機械論的な還元主義を主張したと考えられます。以上の事から、遠隔作用説(魔術的自然観)だけではなく、もう一方の流れである近接作用説(要素還元主義)も略奪集団の自然認識であることは明らかです。

■まとめ

ポイントを整理すると、

1.要素還元主義が登場するのは皆殺しの略奪闘争で共同体規範が完全に失われ、架空観念で集団を統合するしかなかったのがギリシャ人(西洋人)だったから。

2.架空観念が要素還元主義に向かったのは、略奪闘争の結果、自我収束が進み集団が原点ではなく、個人が原点であると考えるようになったから。

3.ギリシャの要素還元主義に機械論的な自然認識が加わったのは共認機能が衰弱し、自然を共認対象と捉えられなくなったから。

■参考

3/13なんでや劇場(4) 略奪集団であるが故に自我の塊になった西洋人

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=247170

要素還元主義の功罪

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/5427/newpage14.htm

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2012/03/2230.html/trackback

コメント8件

朝香豊 | 2013.03.26 16:15

「日本を守るのに、右も左もない」…まさに正論ですね。

「世界一の不公正貿易国がアメリカだ」という指摘は、大変面白いと思いました。

さて、TPPに関しては閣僚人事の面からも危険性が大きいのではないかと、私は思っています。TPP担当大臣の甘利氏の考えと絡めて、安倍総理のTPP交渉参加表明について、記事を書いてみました。ぜひご一読下さい。

Fake Oakley Dispatch | 2013.08.25 18:10

日本を守るのに右も左もない | TPPの正体2 世界一の不公正貿易国はアメリカ合衆国

cheap oakleys | 2013.09.07 7:29

日本を守るのに右も左もない | TPPの正体2 世界一の不公正貿易国はアメリカ合衆国

肩掛けバッグ | 2013.09.22 1:17

prada bag

cheapoakleys.geospirit.us | 2014.01.30 23:29

日本を守るのに右も左もない | TPPの正体2 世界一の不公正貿易国はアメリカ合衆国

cheapoakleys.geospirit.us http://cheapoakleys.geospirit.us/

discount hermes handbags | 2014.02.02 7:40

hermes handbags commercial 日本を守るのに右も左もない | TPPの正体2 世界一の不公正貿易国はアメリカ合衆国

Cheap Ralph Lauren Polo Shirts Australia | 2014.03.14 16:04

日本を守るのに右も左もない | TPPの正体2 世界一の不公正貿易国はアメリカ合衆国

温故知新の書「グアムと日本人」山口誠著(岩波新書、196ページ、740円+税)

故きを温ねて新しきを知る。といってもTPPはなにも新しいことではありません。アメリカが建国以来つづけて来た戦争虐殺略奪外交のそのままバカの一つ覚えですから。グァムを見てみましょう。

>【人間扱いされぬ先住民】

選挙権も電気も水も奪われ「米軍基地と観光施設が優先」

阿修羅「アメリカの嘘 田中 良紹 」への書き込みから抜粋します

http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/500.html#c52

▼現在でもグアムは、アメリカの「未編入領土」という名の植民地である。グアム住民は連邦政府が定める納税義務を果たしているが、アメリカ大統領選挙への投票権は与えられていない。また、普通選挙で選出された「グアム代表」は連邦下院議会に出席はできるが、議決権は与えられていない。

▼グアムは観光産業以外に主要な産業がなく、その観光産業は外資企業が占めている。外資企業は客室清掃や調理などのブルーカラーに、チャモロ人ではなく(米国市民権を持ち、最低賃金を保障しなければならない)、フィリピン人や他島からの移民を最低賃金以下で大量に雇うことで、経営コストを圧縮している。先住民のチャモロ人は、おもに米軍基地関係の仕事についている。

▼そしてグアムの住民が住んでいる地域は、給水施設が未整備のために断水が頻繁に起こる。また数年に一度大型台風が上陸し、島中の電線を破壊して、長期停電と断水になる。摂氏35度を超える熱帯の島で、水も電気もない状態が数週間から数ヶ月続き、病人や死者も出る。だが他方で、巨大な米軍基地と林立する観光施設には日々大量の水と電力が潤沢に注ぎ込まれ、停電や断水とは無縁である。チャモロ人を始めグアムの住民は、民主主義と人権を享受すべき同等の人間とはみなされていないのである。