社内ネット改革の極意~社内コミュニケーションが上手くいかないのは、何で?~

今日は、11月23日の記事:『指揮系統は集団(共認)破壊の副産物では?』

の社会的な背景や実態を基に考えてみたいと思います。

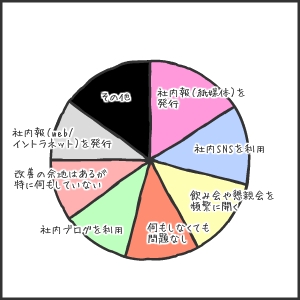

■社内コミュニケーションを良くするためにどんな工夫をしていますか?

図はビジネスSNSリポートからの引用です。

・社内報(紙媒体)を発行している 24(15.6%)

・社内SNSを使っている 20(13%)

・飲み会や懇親会を頻繁に開く 20(13%)

・何もしなくてもコミュニケーションは問題なし 19(12.3%)

・社内ブログを使っている 17(11%)

・コミュニケーション改善の余地はあるが特に何もしていない 16(10.3%)

・社内報(webまたはイントラネット)を発行している 15(9.7%)

・その他 23(15.1%)

(アンケート実施期間:2007年11月20日~29日 、回答数:154)

■アンケート結果より

・社内コミュニケーションを良くするために、

●社内報やSNSなど何らかのツールを使っている人は49.3%。

●紙媒体以外のツール(SNS、イントラネットなど)を使っている人は33.7%。

約1/3の人が社内ネットを利用しています。

しかし、その実態はどうなっているのでしょう?

☆いつも応援ありがとうございます 😀

もう少し、対象を広げたデータを見てみましょう。

■『ビジネス・コミュニケーション白書2008』より

「第4回ビジネス・コミュニケーション実態調査結果ハイライト」

(全国の企業・団体に2,500通の調査用紙を発送、有効回答総数は220通)

より抜粋引用します。

●社内コミュニケーションに使用している情報機器は、「パソコン」が今回も96%でトップ。また、「携帯電話」は50%と半数を占めたほか、「IP電話」29%、「モバイル端末」7%と“新顔”も伸びている。

●グループウェア、メールなどの活用による効果は、「情報伝達の迅速化」「情報共有が進展」「紙媒体が減少」「仕事が効率化」が4本柱。

●社内コミュニケーションの現状については、「部門間のコミュニケーションが不足」が今回もトップだが比率は減少し、その分、「上司・部下間」「社員相互」のコミュニケーションが不足との回答が大幅に増えている。

●社内コミュニケーションを進める上でのネックとしては、「業務多忙でコミュニケーションの機会が少ない」が今回も50%でトップ。また「ITの普及がかえって人間関係を阻害」が比率を高めて3位に。

●社内コミュニケーション向上でめざしている企業目標は、「社内の情報共有」と「社員の意識改革」が今回も2大目標。

●社内コミュニケーション向上に必要なこと は「管理者層の意識改革」「社員層の意識改革」「報告・連絡・相談」が3本柱。

■社内コミュニケーションが上手くいかない!!

調査結果からは、全国の企業・団体では社内ネットを導入しても、

依然としてコミュニケーションが不足しているという問題があることが分ります。

社内コミュニケーション向上に必要なことは

「管理者層の意識改革」「社員層の意識改革」「報告・連絡・相談」

が3本柱。

これは全国の企業・団体の共通課題です。

しかし、「答えがない」。

では、一体どうすればいいのか?

●「半答え」はベンチャー企業で登場しつつあるが・・・

先日、NHKスペシャルの「デジタルネイティブ~時代を変える若者たち~」

という番組の中で、インターネットサービスの「はてな」が登場していました。

そこでは、

社内の情報共有が基本。

役職による情報格差をなくす。

会議は音声ファイルで保存。それを公開。誰でも聞ける。

個人面談も公開。

などの先駆的な取り組みが紹介されていました。

ベンチャー企業ならではの柔軟な発想と時代の変化を感じました。

しかし、「はてな」は社員数25名の規模であり、

デジタルネイティブの若者ばかりという条件下での事例です。

社員数が100人、200人、400人、800人と増えていった時にどうするのか?

また新たな課題が生まれるでしょう。

どんな企業でも集団統合という課題が尽きることはありません。

■指揮系統を撤廃し全てをネットに

先ほどのアンケート結果をもう一度みてみましょう。

>社内コミュニケーション向上に必要なことは

「管理者層の意識改革」「社員層の意識改革」

「報告・連絡・相談」が3本柱。

みなさんも、何が必要なのか、どこが壁なのか、

薄々気が付いているのではないでしょうか。

そうです。指揮系統が邪魔なのです。

そしてこれが、社内ネット改革の究極の答え となります。

この方法論を適用するには、従来の経営スタイルでは決して上手くいきません。

誰もが経営者として参画する「共同体経営」こそが、実現基盤となります。

「共同体経営」について詳しく知りたい方は、こちらのブログをご覧ください

⇒『超企業・類グループの挑戦』

by hassy

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2008/11/937.html/trackback

コメント3件

kota | 2009.03.05 21:09

もの凄い伸びですね・・・びっくりしました。

なんでだろう?と考えてみたのですが、もしかしたらネットの持つ一つの力・・・万人による共認形成力を漠然と感じはじめたからではないか?と思いました。

ネットに何か質問を発信する・・・そうすると、その解決に向けて多くの意見が投稿され、場合によってはやりとりしながらしだいに最も確かな「答え」に収斂してゆく。

現段階では趣味・商品・健康など他愛無いものが多いようですが、ネットは、既に集団を超越した社会レベルでの共認形成機能を有しているということであり、本を読んだり専門家に聞く(専門家=プロは何らかの利害に囚われている)より、何の利害にも縛られない普通の人々の意見を集約する方が早いし的確な答えが出せる(共認形成される)という、人類の最先端機能の顕在化と見ることもできると思いました。

hermes handbags apricot | 2014.02.03 4:24

hermes handbags twitter 日本を守るのに右も左もない | いま、Q&Aがのびている!

Q&Aサイトって結構面白いですよ。

この前試しにやってみたんですけど、ホントにピンからキリまでいろんな質問があって、その質問に答えると自分のポイントが上がっていく。

評価システムが上手いと思います。