『超国家・超市場論 第9回』 序列統合の限界、略奪闘争や私権闘争を止揚・統合できない

本シリーズでは、国家や市場を超える新しい社会統合機構の可能性について展開している、「超国家・超市場論」を連続して紹介している。

前々回のシリーズ『超国家・超市場論』第7回「他集団との接触が始まって以降も共認原理によって、社会を統合しようとした人類 ~同類闘争の圧力と共認統合の限界3~」では、原始共同体では、他集団との接触が始まって以降も、共認原理に則り「贈与」と言うかたちにより、集団同士の衝突を避けようとしていたことを紹介した。

また、前回のシリーズ『超国家・超市場論』第8回では、「略奪闘争開始~同類闘争の圧力と共認統合の限界~」では、その後、自然環境等の変化に伴う生存圧力の上昇と、それに伴う生産様式の変化などから、略奪闘争つまり戦争が始まり、国家=序列統合(身分制度)が、どのように形作られてきたのかを紹介してきた。

略奪闘争は一旦力の原理である序列統合によって統合された。しかし序列原理は決して完全ではない。そこには致命的な欠陥を孕んでいる。

とりわけ生存圧力≒戦乱や貧困を克服した現在では、国家も市場もガタガタとなり、もはや統合不能の状況を呈している。

今回は現在につながる、この序列統合の限界について見ていきたい。

「超国家・超市場論5 私権闘争・掠奪闘争をどう止揚・統合するのか?」

この掠奪闘争によって、人類を育んできた全ての本源集団は解体され、生き残った人々も、いったん全てを失った(飢えはもちろん、生存さえ保障されない様な)どん底状態に封じ込められてしまった。

しかし、力の序列原理に則った武力支配国家の下で、人々は私婚の共認→私権の共認を形成し、それを土台として全ての人々が私権の獲得(=私権闘争)に収束する私権統合の社会を確立していった。そして、何とか最低限の生存が満たされる状態を回復すると、次に、取引という形の私的共認に基づく市場を形成し、ひたすら物的な充足を追求して’70年頃にようやく貧困から脱出した。

人類は、私権時代を通じて約3千年(最長5千年)もの時間を費やして、飢えという生存圧力を克服してきた訳である。

と同時に、貧困が消滅したことによって一気に私権闘争の圧力が衰弱し(従って活力が全面的に衰弱し)、もはや生存圧力を背景とした私権闘争に基づく国家や市場では、社会を統合できないことが明らかになってきた。

序列統合は、文字通り力に基づく序列(身分制度)による統合であり、略奪闘争(生存域を巡る縄張り闘争)に対する闘争能力が(武力と資本力)その全ての制覇力であり、その力の序列によって序列闘争=反乱を秩序化している統合様式である。

しかしながら、この序列統合社会は歴史的に見れば、一旦安定秩序化を達成した途端に、序列上位=支配階級に対しては生存圧力が殆ど掛からなくなり、その結果自ら闘争する必要が無くなり、序列上位階級は遊興(解脱)充足に流れ、堕落してしまう。つまり堕落していない他の勢力の台頭を招き、不安定化→秩序崩壊を生むという、必然的な弱点構造を孕んでいる。

つまり、序列統合の社会は常に「戦争→支配→堕落→秩序崩壊」を繰り返すという、社会統合の仕組みとしては致命的な限界性を持っているといえる。

歴史の具体的な事例を見てみよう。

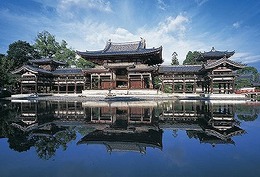

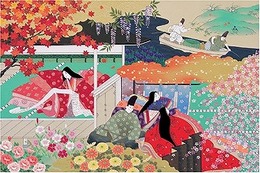

貴族による身分支配が確立した平安時代。安定体制のもとで支配者層の貴族たちは、力の原理を実際に行使する場面、つまり反乱に対する制圧や罪人に対して刑罰を加えることを、「穢れ」を呼ぶものとして忌み嫌い、自らは手を下すこともなくなり、下級役人たちにそれらの課題を丸投げする状態となり、奈良時代に確立された律令政治は最早名目だけのものとなっていた。そして文芸や雅楽に興じ、衣食住も贅の極みを尽くすようになっていく。その時代が藤原氏が全盛を迎える国風文化が花開いた時代である。

しかし他方、有力貴族や寺社による荘園獲得競争は野放図を極め、天皇家を中心とした律令体制(=国家が土地を一元的に領有し、分配する制度)は崩壊し、いわば私権闘争が野放しになる社会となってゆく。その結果、その勝者たる藤原氏に圧倒的な富が集中し、藤原氏の独裁的集権体制=摂関政治に至るが、そういった権力の集中の結果、なおさら貴族たちは現実の生々しい政治から逃避しそれを敬遠するようになっていく。そういった貴族政治の空洞化が、荘園の防衛隊として地方に土着し、武力と地域勢力を基盤にした武士の台頭を許し、貴族たちは瞬く間に平氏、源氏の武士勢力によって実権を奪われ、武家社会への転換を招いたのだ。

もう一つの典型的な事例として江戸時代を見てみよう

江戸時代は3代将軍家光の頃、幕藩体制がほぼ確され、社会に安定秩序がもたらされる。

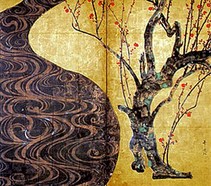

国内外の平和と安定を背景に、戦争の可能性がなくなると、藩主たちは生産力の上昇に目を転じ、一気に勧農に転換し、生産基盤の安定化を目指すようになる。そして農業技術や諸産業の発達が可能となり、手工業の多様化(尾形光琳を代表とする元禄美術の開花)や交通網の整備などを背景に流通が発達していく。

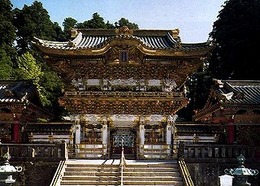

それらによる富の集積を背景に、元禄時代の華やかな元禄文化を経、寛永文化(日光東照宮の陽明門や、桂離宮にみられるような回遊式庭園や茶の文化)などが花開き、上層文化人(茶人等)なる階級が登場し社交の場も生まれていく。

戦国時代に戦乱に明け暮れた武士たちも、わずか50年で刀や兵法が名目だけのお飾りの位置となる。彼らは、単なる支配階級と化し、生活も贅沢なものとなってゆく。

この武士たちの遊興階級化は、将軍や藩主を相手にした商人の台頭を許すことになる。同時に武士たちの遊興階級化の結果、藩の財政や各武家の家計は悪化し、藩や各武家は商人たちに金を借りないと、財政や家計をまわせなくなってゆく。その結果かつての武士の誉れであった鎧兜などの武具や、極端な場合刀までも質草に入れなければならないような事態を招くことになる。

時の幕府は享保、寛永、天保の改革などを通じて、何度も倹約令を出し、財政再建に努めようとするものの、もはや事態は好転することは全くなかった。幕府の直轄の部隊である旗本や御家人は、幕末にあっては、武具を売り払った結果、武装集団として体をなさない状態となっていた。

この結果幕藩体制は崩壊する。そしてかつて外様大名として、中央政治から徹底排除されていた薩摩、長州が商人勢力と結びつき下級武士を登用することで倒幕に成功する。それが明治維新である。

序列統合はこのように必然的に序列上位階級の堕落を招く(ちなみに現在の官僚の無能化と暴走もその歴史の一つとみてよい)。指導層に圧力が掛からなくなり、その結果必然的に堕落を招くのは、統合様式としては致命的な欠陥である。

更に序列統合にはもう一つの欠陥がある。秩序の安定とは序列闘争を封じ込めることに他ならず、その結果、大多数の人間にとっては私権拡大の可能性をほぼ封じ込められることとなる。つまり安定化すればするほど人々の活力は衰弱してゆくという矛盾である。

従って序列闘争に可能性がない以上、人々は必然的に私権拡大の抜け道を探すことになる。そして、序列上位階級の遊興階級化ともあいまって、私権拡大要求=物的豊かさの追求は、必然的に市場にその可能性を求め、市場の拡大を促すことになる。しかし、シリーズ第3回で触れたように共生(取引)適応に過ぎない市場は、社会を統合する機能を持たない。かくして社会秩序は市場が拡大すればするほど乱れていくことになる。

市場の拡大によって人類は確かに生存圧力を克服することが出来た。しかしその反面、市場の拡大は社会秩序の崩壊を促進させ、力の原理たる序列統合を無効化させる。同時に生存圧力の衰弱によって、かつて支配階級が陥ったように万人が遊興収束し、堕落と背中合わせの状態に晒されることとなる。かくして現在、先進国の人類は私権拡大とそれを止揚した序列統合の限界に直面している。

今、現在、人類は、改めて社会統合の新たな様式を模索しなければならない事態に直面しているのだ。そして新たな統合様式の方向は、おそらくそれは人類史の大部分を占める、共認原理的に基づく方向しかないだろう。

しかし、その場合、採取生産時代、共認原理によって何故同類闘争を止揚・統合することが出来なかったのかが改めて問われることになる。

共認原理とは顔の見える範囲での集団統合原理であり。顔の見える集団を超えた社会空間にはそのまま適応できない。つまり社会的な共認形成が可能な何らかの仕組みが不可欠になってくる。

しかし、当時の集団は、よく言えば自給自足的、悪く言えば閉鎖的な体質を持っている。つまり本質的に他の部族に対して無関心であった。

確かに贈与という慣習はあったが、集団相互の関係は、いわば不可侵の関係であり、贈与という「友好の証」を除いては集団における日常生活、或いは社会を貫く闘争圧力においては、互いに無関係ともいえる関係しか築くことが出来ていない。

これでは、他集団を侵犯する志向を持った力の原理に立脚した集団に対抗できるわけがない。

その点良かれ悪しかれ、現在の集団は自立的ではない。現代社会は、他の無数の集団との関係によって始めて成立する社会である。そして私権闘争が衰弱し力の原理が無効化した以上、集団を超えた共認形成の場が不可欠な社会に既になっている。

その具体的な担い手が、現在はマスコミである。しかし、マスコミが共認形成の場を独占している現在の状態は、社会媒体を占有する発信階級ともいえる新身分による一方的な共認支配に過ぎず、本来の開かれた共認形成の場とは到底いえない。

また次のことも指摘できる。序列原理も、もともとは集団を統合する原理に過ぎない。しかし序列原理は身分制度という評価指標と、(それを正当化するものとは言え)一定普遍性をもった共認内容(宗教や、社会理論)を生み出すことによって、限界は孕みつつも社会を統合する原理として一定期間機能したのである。

つまり共認原理への移行には、社会理論と身分に代わる闘争系の社会的評価指標が不可欠である。

では今後どうすれば、よいのか?蓋然的な必要事項を列挙したが、この答えに迫るためにも、原点に返って、本論の中心的な視点である、「現在の置かれた状況を貫く中心的な圧力」に改めて目を移すことが不可欠である。

次回に続く。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2011/01/1855.html/trackback