『みんな』に立脚した革命家:「長周新聞」福田正義主幹の紹介-2

前回(リンク)に引き続き、“「長周新聞」福田正義主幹の生涯の活動”を紹介します。

敗戦後日本は一貫してアメリカに支配されてきたが、とりわけ’85年プラザ合意に従った中曽根以来、“政治とマスコミが一体となって”、国民(みんな)に立脚するどころか売国を行い続け(’05年郵政選挙の小泉でとどめをさし)日本をガタガタにした。

そして、ここまでに至る暴走に対し、’09年遂に脱自民の政権交代が起こった。民主党の成果は今後を見て判断していくとしても、少なくとも大衆(みんな)の力で、対米従属と特権階級が暴走する旧い自民政治を追いやったのだ。

だが、マスコミは相変わらず反省の色も無く、交代どころか独善とした態度で発信の場を独占し欧米の洗脳機関に成り下がったまま居座っている。

権力への日和見主義を排し、“みんな”に立脚して長周新聞を立ち上げ思想活動を行い続けた革命家福田氏の個人史からも、マスコミの問題が浮き彫りになる。

それでは、前回は「“みんな”意識が形成された土壌」の青年期になるまでを紹介しました。

今回は、その後、戦争前夜~戦中のなか、既存マスコミが権威に迎合して洗脳機関として日和見主義で浮ついた空論に埋没することに苦闘し、戦後新たな組織(⇒長周新聞)を形成していく前夜の活動を紹介します。

「『共認の輪 るいNETWORK』お勧めサイト」の中から、「長周新聞『福田正義主幹の略歴』」より引用

日中戦争前夜の門司新報でのたたかい

そして1935年24歳のときに門司新報に入る。福田主幹は豊富な映画評を残しているが、「映画監督になるか新聞をやるかを考えた」といわれる。ここから新聞の道に入ることになる。はじめに校正部として入り、このなかで独学で新聞について習得し、整理部が欠員となったとき新聞整理をやってのけ、文芸欄の編集を担当することになった。

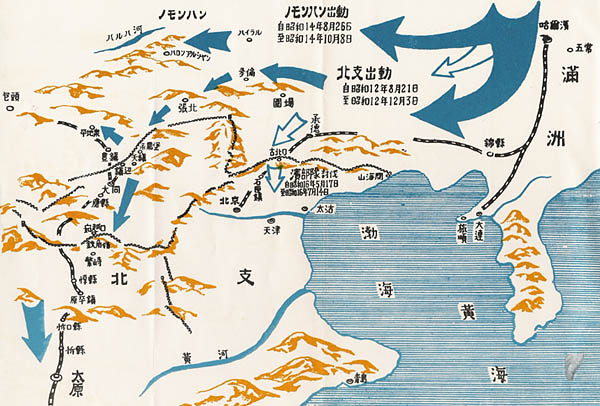

虚構の権威ではなく自分の努力と実力で勝利していくのも一貫した特徴である。門司新報では、映画評、芸術論、政治評論、コラムなどをほとばしるような情熱と気概で書きつづけた。それは1936(昭和11)年を前後する時期であり、2・26事件があり、中国では張学良政変、翌年には日中戦争に突入する大激動の時期である。

このなかで弾圧と転向の流れに抗してギリギリのところで熱情をこめた評論を書きつづけた。広田内閣の批判やヒットラーの批判など、それを頭からではなく当時の大衆の気分、感情をいきいきと表現するものとして遠慮会釈なしに書きつづけた。

それは読者大衆の拍手喝采(かっさい)の支持を受けた。読者がいっきにふえ、大衆の支持を力にして書きつづけたのである。それは今日の情勢といかに類似しているかを痛感させるとともに、現代の問題としてもきわめて新鮮なものである。

とりわけ芸術論はきわめて高い水準を持っており、阿南哲朗、火野葦平、柳瀬正夢、小津安二郎などの文化人との親交を深めている。

このような活動は、あの時期は弾圧によって、なにもいえなかったというのが、敗北者のいい分であることを教えている。しかもその論点は、張学良政変の評論で「支那人民戦線の勝利はいまや必至」とのべるなど、きわめて大胆かつ新鮮である。

それは生きた実際の問題を社会的歴史的な発展の必然として的確にとらえたもので、その後の歴史の経過に照らしてもきわめて高い水準の評論である。

福田主幹は1955年に人民の言論機関として長周新聞を創刊するが、その路線の基本的な骨格は、この25~26歳の青年の時期にできあがっていることを知ることができる。

その特徴は、浮ついた空論や権威をべっ視し、いっさいの日和見主義とたたかって、大衆への激しい愛情と反動的なものへの激しい憎しみの立場に立ち、大衆とともに、歴史の進歩発展の方向で、みずからの奮斗努力によって、たたかいぬいていくという気迫に満ちた精神である。

福田氏は、1935年の24才のときに門司新報に入社し、2・26事件、日中戦争に突入する大激動のなかで、戦争に向かう反動の流れに対し、上段に構えた観念論ではなく、大衆(みんな)に立脚した論評で圧倒的な大衆の支持を得る。

ここでの成功体験が、「徹頭徹尾、人々に支持されるかどうか」という福田氏の革命活動におけるベクトルを形成し、またそれが、人々との共認形成機関(⇒長周新聞)に向かう起点になったのだろうと想像できる。

この福田氏の活動は、「人々に立脚した本物の活動のみが人々に共感され支持され残っていく活動」なのだと気付きを与えてくれる。

だが戦争にむかう反動の流れにたいして、孤軍奮斗ではいかんともしがたいものがあった。

福田主幹はこの時期の心境について、1936年、東京に出かけたさいに、天達忠雄や柳瀬正夢と久保栄の「火山灰地」を築地小劇場に見に行き、夜更けまで話しあったことを書いている。

「わたしは運動の潮のひいたあとの孤独なかたくなさに、自分をとじこめていた。なにもかもが戦時色であった。

なにをするにしても自分の考えがどうであれ、戦争の手伝いをすることになるのではないかということに、数年のあいだ思い悩んだ。わたしは明るい朝をむかえたことはなかった。組織がすでに壊滅しているという条件のなかで、なにをなすべきかという問題で、わたしは反動的潮流の迫ってくる壁に押しつけられている感じであった」。

門司新報での奮斗は、このような切迫観のなかでのたたかいであった。

≪中略≫

世の中が戦争にむかう中、組織(→既存のマスコミ)が、権威に迎合し日和見主義で浮ついた空論に埋没していくなかでの、福田氏の苦闘が伺える。

そして、特筆すべきは、この時に『既存のマスコミは洗脳機関に過ぎない』と気づいた点であろう。

そしてその結果、孤軍奮闘なれど敢然と立ち上がり、“みんな意識”に立って権威に対峙し新たな組織作りに至っていく心境が生々しく感じることが出来る。

日本の党が壊滅し中国が勝利した違い

その時期は、中国革命をめぐって蒋介石軍と八路軍(のちに人民解放軍)が内戦に入っていく過程であり、旧満州にもソ連軍が入るとともに、八路軍と蒋介石軍が争奪戦をくりかえした。この内戦にともなって八路軍とともに長春(新京)、ハルビン、ジャムスなどを移動した。日本人もはじめはソ連軍や国民党軍の方を尊敬していたが、実際にはかれらはでたらめをやり、それまで軽べつしていた八路軍が入るとみんなが安心して町に出るようになった。つまり、「人のものは針1本、糸1筋とらない」「借りたものはかならず返す」として、バケツを借りるとそのなかに卵を入れて返すというような行動、八路軍は民主人士を連れているが、床にはかれらを寝せて自分たちは土間に寝る、など人民に奉仕する思想が行動のうえで徹底していたこと、したがって人民の深い信頼を得たことなどを、福田主幹は戦後つねづね語っていた。

旧満州における活動は、戦前の日本の運動にたいする最大の問題意識に回答を与え、戦後日本における確信に満ちた活動をくり広げる重要な経験となった。その中心の問題について福田主幹はつぎのようにいっている。

「戦前の日本共産党は強大であった。とくにインテリが多く、インテリで共産党でないものはバカかアホといわれるほどであった。ところがその共産党は戦争が苛烈になるなかで、敵の弾圧もあるが消滅してしまう。人民の困難にたいして手助けできなくなる。

中国共産党は、果敢にたたかうが何度も破れて最後に長征をやる。事実上は逃げて敵の影響の弱い延安に本拠を移すのだ。そこでそれまでの革命斗争を総括して、理論上、路線上の整頓をする。

だから今度は無敵であり、全中国の解放までいった。

なぜ日本共産党は重大な時期につぶれてしまって、なぜ中国共産党はあの広大な中国で人民の政府をつくれたのか。

その中心をなすものは『老三篇』、つまり徹底的に人民に奉仕する思想である。

中国の勤務員の活動などを見ていても、人民の事業のためには刻苦奮斗するということが、言葉のいいまわしというものではなく徹底している。だから人民のいるところではかならず人民を団結させて勝利していく」。

そしてこのような路線は、中国共産党にふれてはじめて知ったまったく新しい世界というものではなかった。

日本の人民をどうするかが基本にあって、国際権威主義のいわゆる「中国派」といわれるようなものではないのである。

それは組織が壊滅したもとでの、『展望』から門司新報にいたる福田主幹の孤軍奮斗ともいうべき活動の方向に確信を与え、そのような組織が建設されれば壊滅するようなことはなく、日本の人民解放事業は勝利するという鮮明な確信を与えたものであるといえる。

そして戦前の共産党について、基本的に正しい綱領を持ち勇敢にたたかったが、大衆と結びつくことができなかったという教訓を得た。

戦前の下関の左翼青年のなかでは、共産党員を「偉い人」と表現していたが、実際の生活と行動に貫く思想の問題があったと語っていた。

旧満州での経験から、戦前の日本共産党を、「人々の実際の生活と行動に貫かれた思想ではなく、インテリによる観念論に過ぎなかった」と総括している点は注目に値する。

思想・観念は現実に対応できてはじめてホンモノであり、『現実とは人々の意識』である、という事を深く理解するに至っている。

そして、この経験が、福田氏の「みんな」に立脚した社会活動(→革命)を本物にしていったのだろうと想像できる。

旧満州での経験はまた、中国共産党がまたたくまに全中国を解放していく過程、そして日本帝国主義が敗北していく過程、アメリカが支援する蒋介石軍との国内革命戦争、また日本帝国主義の敗北に決定的な役割をはたしたソ連など、身をもって体験することになる。

そのなかで独ソ戦に英雄的に勝利し東欧などで一連の社会主義国をつくり出したソ連であるが、その一方では「日露戦争のうらみをはらす」といって帝政ロシアの植民地であった大連・旅順などの領土化をはかったり、また蒋介石軍を支持して中国革命を流産させるような民族主義の傾向、大衆路線ではなく米英仏帝国主義に幻想を持った日和見主義的な要素もつぶさに見ることとなった。

そのような第2次大戦と戦後の世界を構成する、矛盾に満ちた大激動を身をもって体験することになった。

戦後、第2次大戦の性質をどう評価するか、アメリカをどう評価するか、ソ連の修正主義をどう評価するかなどが大きな問題となるが、この時期に身をもって戦後世界の基本構造にかかわる重要な政治的経験をしていたのである。

≪中略≫

1946年9月の帰国にあたっては中国共産党東北局が福田主幹や日本人活動家とその家族を招き晩餐会を開いて歓送をしてくれた。そして危険な蒋介石軍支配地域をさけて朝鮮経由で1947年1月、出発から4カ月をかけて佐世保に帰国した。朝鮮では歓待を受け金日成とも会見している。

こうして戦後出発は、きわめて高いレベルでの見識と指導性を持った出発であった。それは戦前の党がもっとも重要な時期に瓦解して苦難にある人民を導けなかった、それを乗りこえるという確信に満ちた出発であった。

共産党の幹部のなかにあった、「獄中十数年」を売りものにして、人民を導けなかったことへの責任感と反省がなく、人はみな戦争協力者のようにみなすような、唯我独尊の態度とは根本的に立場が異なるものである。戦時下の十数年におよぶ人民の苦難を共有するかどうかは戦後の大きな分かれ目になったといえる。

満州での政治的な経験を通じて、労働者を対象とするソ連型共産主義や、農民を対象とする中国型共産主義のみならず、民族主義、米英仏帝国主義に幻想を持った日和見主義など、様々な体制をつぶさに見たことは、彼にとって大きな経験になったと思われる。

ここで、戦後世界の基本構造を理論的に紐解こうとする思念が、深く刻み込まれたのであろうと想像する。

ただ惜しむらくは、福田主幹が生きた時代は、生存圧力を基にした序列原理に貫かれた社会であり、共産主義で労働者や農民を解放したとしても、結局は国家を統合するための原理は力の序列原理になるという構造があり、

そのため、「ソ連型であれ中国型であれ、共産主義が国家統合という課題を面前にすれば、共産革命は階級を争う序列闘争に過ぎなくなり、序列化⇒官僚主義になる」ということを、さすがの福田氏といえども洞察に及ばなかったことだ。

戦時下での敗北に回答与えた旧満州での活動

大連に渡るとき、中野重治と弁証法的唯物論の2冊を荷物に忍ばせていった。旧満州ではブルジョア民主主義的な独特の支配形態をとっており、当時満鉄調査部などには左翼分子が多くいた。1942年には満鉄調査部事件という思想弾圧事件があるが、知識人たちは戦時下におけるギリギリのところでの抵抗をつづけていた。

福田主幹は、満鉄社員会の機関紙編集部に入り、そのなかで左翼分子を組織していくが、41年7月解雇される。解雇反対の斗争によって、同年9月満鉄が大連日日新聞を紹介して整理部に入った。43年には、奉天(瀋陽)にある本社の満州日日新聞に移り、44年には満州新聞と合併して満州日報(長春)となるが、敗戦時には新聞編集の責任者である整理部長になっている。

≪中略≫

1945年8月、ソ連軍が旧満州に進攻をはじめると、関東軍は自分の家族をひき連れて一目散に逃げ出した。そして侵略政策で送りこまれた数十万の日本人がとり残され、難民となって苦しむことになる。

福田主幹は敗戦になると、ソ連軍に呼び出されるがすぐに帰り、ただちに八路軍や中国共産党東北局民族部と行動をともにし、戦時下の仲間、同志とともに在華共産主義者同盟、日本人民主連盟に参加し、「民主新聞」を発行した。

そして難民となった数十万の日本人を安全に帰国させるための工作に献身した。

このなかで行動をともにした友人の1人はチフスをわずらって死亡する。その夫人は「福田さんが来て天下国家のことを論じると、主人は元気になっていた」と書いている。

「家や農地は捨てて都市部に引き揚げなさい」と、旧満州の奥部まで行き家家を訪れて働きかけたといわれる。それにたいして植民地略奪のうえにいることが自覚できず、「自分は中国人をいじめていない」といって動かなかった人人は不幸な結果になり、説得に応じた人たちが助かったといわれる。敗戦後ラジオ放送の「たずね人」で、福田主幹をさがす人が何人もいた。それは安全に帰国できたことを感謝するものであった。

戦時下で敗北を予告している点は、反動の風潮に流されない福田氏の見識が伺える。

また、この時期に既存マスコミのなかで転々としながら左翼運動を展開するなかで、人々との深い絆を築いている点も人柄を伺うことが出来る。

そして、最終的には敗戦とともに自ら新聞を発刊し、戦後での活動の布石を打っている。

////////////////////////////<続く>

今回の紹介はここまでです。

次回は、シリーズラストとして、戦後、長周新聞を創刊してからの活動を紹介します。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2009/10/1408.html/trackback

コメント2件

schweiz hermes bags | 2014.02.03 9:33

hermes outlet usa online 日本を守るのに右も左もない | 国家紙幣によってアジア貿易圏の元基軸通貨体制を目論む中国

中国では、国家紙幣って発行していいんですね(@o@)!

でも、

>その路線だけではこれまでのイギリスやアメリカの二の舞である。

なのは、実感としてもそんな感じです。

>中国は、経済圏を自国通貨で支配する(基軸通貨)という発想を超えて、国家として国力を高め続ける仕組みや他国との協同体制を考える必要があるように思う。

中国にはムリな気がするなー。。

アメリカに代って、自分たちが世界を支配するんだって思ってそう。

体質的には日本が一番それが出来そうだけど、力的には日本はまだ難しそうですね。。