画像はこちらからいただきました。(リンク [1])

前回は『実現論』「第一部 前史 イ.可能性への収束=統合」の前半部分から

■外圧=内圧

■逆境こそ進化の源泉

■実現関係【⇒】と因果関係【→】

を学びました。

生物の生き残る為の本源的機能が学べました。すべての生物は外圧に適応すべく、内圧が生じる。その外圧に対する内圧が進化の源泉となるわけです。

そしてその進化の過程は常に外圧に対して「どうする?」という実現関係で繋がっているのです。

今回は現在の主流進化論との違い、そして人類の進化の在り方を『実現論』を元に学んでいきたい思います。

いつも応援ありがとうございます:D

画像はこちらから頂きました(リンク [2])

『実現論』「第一部 前史 イ.可能性への収束=統合」から前半部分引用

「進化の多様性」

また進化とは、その存在を構成する多数の古い実現体の無数の組み換え可能性の中の一つの外圧適応的な実現である。その無数の可能性の内、外圧適応態たり得る可能性は極めて小さいが、しかし決して唯一ではなく、幾通りもの適応の仕方=進化の方向が存在する。

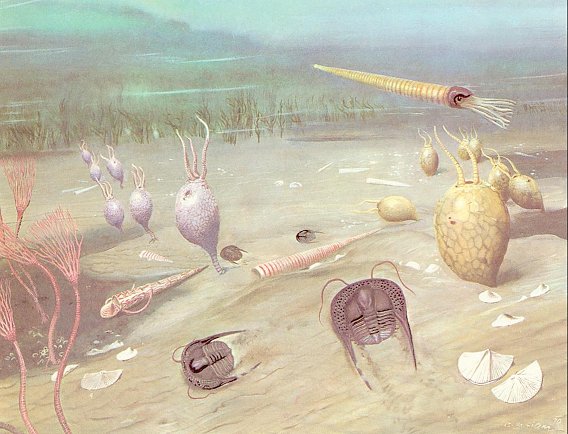

進化の歴史は常に逆境となる環境(外圧)を捉え⇒探索(どうする?)⇒可能性を求めて生物機能が可能性へと収束し⇒(新機能の)実現体を構成していく。

生物史を振り返ってみると、進化は適応の歴史であると同時に、何度も生物が絶滅の危機をくぐり抜けてきた歴史でもあった。適応できなければ絶滅する、絶滅しないために適応を求め進化を続ける。

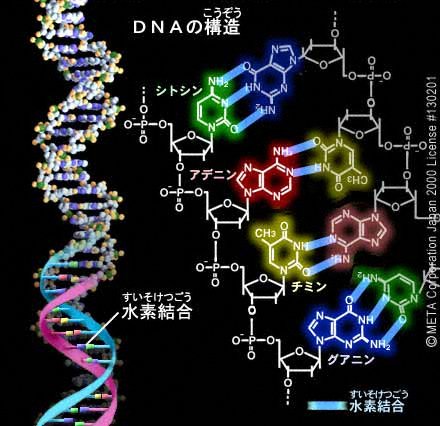

それが生命の原理であり、人類のDNAには絶滅の危機をくぐり抜けて進化してきた生命30億年の歴史が刻印されている。

引用:「収束と統合とは生きているという状態そのもの」(リンク [3])

収束と統合という概念は、生きているという状態そのものを表していると思う。生物一般の法則から自分自身の行動や判断まで全て包摂して説明できる。それと大きく対比される観念論がネオダーウィニズムなどの進化論だと思う。だから現実の役に立たないし実感と合わない。

従来の進化論では、方向性のない無作為な突然変異と、自然選択によって適者が生存してきたとされている。しかし、ぎりぎりの外圧状況に適応す必要がある生命体が、外圧と無関係な無作為な変異のような、偶然によって生き延びてきたとは考えられない。

進化には、生命体を取り巻く外圧に規定された、ある可能性のレンジをもつ方向性があり、そこに全エネルギーを投入することによって、適応が実現されているのだと思う。まさに可能性に収束することにより統合されている。

人間が行うさまざまな判断も同様である。主観的には全方位にむけて考えているように思えても、場を貫く外圧は、意識下の部分(本能・共認)も含めて捉えており、ある可能性のレンジにおのずと方向付けられている(収束している)。だから、統合されたあとで過去を振り返ると、あたかもその方法しかなかったような錯覚に陥ることがある。

このように、収束と統合とは生きているという現実そのものをあらわしているのではないかと思う。

画像はこちらから頂きました(リンク [4])

多様な外圧状況(及びその変化)に対して適応してゆくためには、それに対応する多様な機能が必要であり、多様な機能をつくりだすためには、機能を分化させる必要がある。

現在の主流進化論では、生物は方向性のない無作為な突然変異を起こし、その中で自然選択によって適者だけが生き残り進化してきたとされるが、それは事実なのだろうか?

確かに「進化とはその存在を構成する多数の古い実現体の無数の組み換え可能性の中の一つの外圧適応的な実現」であり、進化の方向には無数の可能性があるが、それは進化が方向性のない無作為な突然変異であって、その中の適者だけが自然に選択されて生き残るという意味ではない。

万物万象を貫き、主体と対象の論理は、常に対象が一方的に主体を規定するような、単純なものではない。対象と主体の関係は、常にイコールで捉える必要がある。例えば、淘汰についても同様で、環境が生命体を規定しているだけでなく、環境に対して生命体が必死に適応しようとしているという両面性で捉える必要がある。

実際、生物界には(同じ外圧を受けても)幾通りもの適応の仕方=進化の方向が存在する。

例えば、適応放散という生物史上繰り返し現れる現象がある。それは危機的状況に陥ると新たな可能性に収束することによって、一気に多様な適応態が出現することをいう。

例えば、哺乳類の祖先である原モグラ類は小型爬虫類や肉食獣に狙われるという危機的状況ゆえに、急速かつ多様な適応放散を遂げ、そこから現在に繋がる様々な哺乳類が登場した。

つまり突然変異→自然淘汰説では、外圧に関係なく変異し、たまたま外圧に適した変異を遂げた生物が生き残ることになるが、可能性収束による進化の場合、外圧が小さければ、進化せず、外圧が高くなるとそれに適応しようと、適応放散し多種多様な進化を遂げる。

『実現論』「第一部 前史 イ.可能性への収束=統合」から後半部分引用

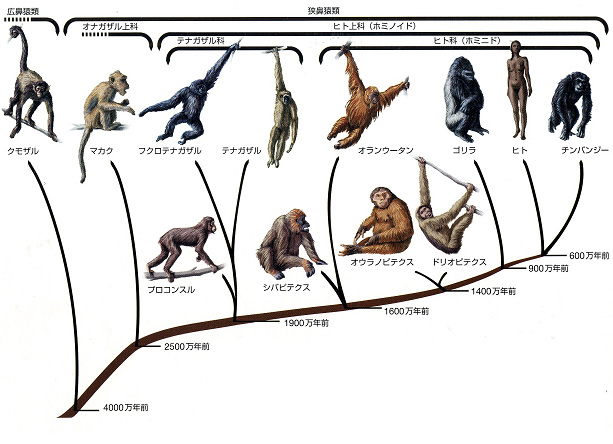

「人類の観念による進化」

と同時に、完全なる適応態など存在せず、全ての適応態は外部世界に対する不完全さを孕んでおり、それ故より高い適応を求めて進化を続けてゆくことになる。とりわけ外圧が変化した時に、存在の不完全さと進化が顕著に現れるのは当然である。人類の最先端機能たる観念機能による『事実の認識』も同様であって、完全なる認識など存在せず、人類史を通じてより高い適応を求めて無限に塗り重ねられ、進化してゆくことになる。(例えば、これから展開する事実の認識群は全く新しい認識の連続であるが、それもわずか30年もすれば、小学校の教科書に載っている程度の初歩的な、当たり前の認識に成っているに違いない。

画像はこちらから頂きました(リンク [5])

引用:「進化論は神の証明か」(リンク [6])

主流進化論によれば、進化とは、確率的にいえば限りなくゼロに近い(小数点以下六百万桁)有利な突然変異と、自然選択によってのみ生じたのだとされる。

この進化モデルは、環境に対する生物自身の能動的(主体的)な適応(本能)を一切排す点で運命論的である。

そして、「自然選択(自然淘汰)」を「自分ではどうすることもできない(自然)環境※」に、「有利な突然変異」を「奇跡的に生ずる変身(変態)」と置き換えると、これは古代の宗教思想そのものではないのか、という疑問が生まれる。

何のことはない、主流進化論とは、「奇跡的な(神の)救いが無ければ、生物は滅びゆくしかない」という、私権時代の閉塞が生み出した古代宗教思想の追認作業、つまり神の証明をしようとしているだけではないのか。

これは、こうした進化原理を作り出した、現在の科学的手法の基盤となっている近代思想が、実は古代宗教と何も変わらない、という事実を指し示す一例と言えるだろう。

言うまでも無く、進化原理とは歴史構造の最も根底的な位置にある。認識パラダイムの転換とは、とりわけ進化論においては全面的な書き換えに繋がるものとなるだろう。

※市場社会以降の先進国に於いては、自然圧力を含め、すべての圧力は私権圧力へ収束していたと考えられる。したがって、(どのような)圧力も「自分ではどうすることもできない」ものとして認識されていたと考えられる。

そして、人類はその進化の歴史の中で観念機能という新たな適応能力を獲得する。人類はDNA変異により肉体を改造して環境の変化に適応するのではなく、観念機能=知恵を使って環境の変化に適応する事が可能になった。このことで、人類は進化のスピードを加速することが可能になった。

完全な敵応体=どんな逆境な環境(外圧)にも適応した生物体など存在しないのと、同様に完全なる認識は存在しない。つまり人類の最先端機能である観念機能による認識もより高度に塗り重ねられていく。これも進化なのである。

しかし、それと同時に人類は間違った観念を持てば滅亡する危険を抱えることにもなった。現代の人類は無数の常識(規範とか観念。現在もっとも支配的な観念は、自由とか個人とか人権、資本主義、民主主義、etc)に則って家庭生活を営み、あるいは経済生活を営んでいる。しかしその結果が、先進国における全面的な行き詰まり(世界バブル・財政破綻・環境破壊・精神破壊)であり、崩壊の危機であるとすれば、それらを導いてきた常識群の根幹部が(従って、大部分の常識が)根本的に間違っているのでは、と考えられる。

おそらく人類は今、全文明史を覆すほどの大転換期を迎えている。

現代の支配観念に根本的な疑問の目を向け、できる限り固定観念を捨てて、現実を直視し、事実の追求に向かう必要がある。まして、全文明史を覆すほどの大転換期だとすれば、歴史を遡って原始人類やサル社会や生物原理にまで目を向ける必要も出てくる。しかし、それらは大部分が未明の領域であり、その解明の為には、固定観念に囚われることなく事実を素直に認める柔軟な頭と、大胆な仮説の提起が何よりも大切である。

その場合、例えどんな仮説であっても、皆の知っている限りの知識に照らし合わせて論理整合していれば、その仮説をいったん事実として認め、その後、事実に反する現象事実が出てくれば、その現象事実を組み込んで論理=構造事実を組み替えてゆく。この様にして、(自由・個人・人権、資本主義、民主主義、etcの固定観念を捨てて自在に思考することさえできれば、)事実の認識体系は無限に進化してゆくことができる。